「インターナショナルスクールに行かせるお金がない!」を避ける方法

帰国後に困らないために、海外駐在時から実践したい教育資金づくりを専門家に伺いました。

高額な学費だからこそ先取り貯蓄の考えが必須

帰国後、我が子をインターナショナルスクール(以下、インター)に通わせたいと考えている保護者は多い。インターは年間200〜400万円以上と高額な学費がかかるが、海外駐在時は給与に加えて海外勤務手当などが付与されたり、現地の学校の費用を会社が負担してくれることも多いため、「なんとかなるだろう」と楽観視しがちだ。しかし、この考えは危険だと教育資金コンサルタントの菅原直子氏は話す。

「海外駐在中はつい贅沢をしてしまいますが、それが身についてしまうと帰国後に生活レベルを落とせず、インターの比較的高額な学費が負担となり、あっという間に貯蓄が底をついてしまいます。海外駐在中こそ”貯め時”と心得て、余計な支出を控えましょう」

浪費にさえ気を付ければ駐在中は貯蓄できるはずだが、問題は帰国後だ。

「収入の中から生活費を使って余った分を貯める、という方法ではお金は残りません。手取りが減るなかで確実に貯めるには、先取り貯蓄が効果的です」と菅原氏はアドバイスをする。

卒業後に海外大学に進学する想定込みで費用を“見える化”

先取り貯蓄をするには、最初に将来の目標額を決めて、1年、1カ月単位で貯蓄額を算出する必要があるが、そもそも目標額はどう決めればいいのだろうか。

「夫婦の老後まで考えて目標額を設定するのが理想ですが、難しい場合は、教育資金だけでも計画を立てておきましょう。一般的には、下の子どもが大学を卒業するまでの費用を準備するようにします。子どもにかかる費用としては、子どもひとりにつき、毎年、授業料のほか、施設使用料や教科書代、スクールバス代などの諸経費がかかるうえ、習い事など学校以外の教育費用も上乗せされます。また、子どもが成長するにつれ、食費や服飾費なども増えます。これらを書き出すなどして“見える化”しておくと、長期的な計画を立てやすくなります」(菅原氏)

子どもをインターに通わせようとする場合、この「大学を卒業するまでの費用」で注意が必要だ。進学先が日本国内とは限らないからだ。

「日本の大学に進学する場合は、一般的に4年間で500万円ほど必要です。海外の大学に進学する場合は、学費のほかに、寮費や食費もかかるので、返済不要の給付奨学金を得ることが重要となります」(菅原氏)

給付奨学金を得られたとしても、学費と生活費すべてをまかなえるとは限らず、不足分について仕送りが発生する。

「仕送り額は個人差が大きいのですが、昨今の円安や世界的なインフレ状況をふまえて、余裕をもって計画を立てましょう。例えば、アメリカの大学の場合、授業料以外に1年間で約18880ドルかかるという調査があります。これを参考にすると、仮に1ドル150円なら約280万円となり、今後の物価上昇を1.5%とすると10年後には約330万円必要ということになります。為替やインフレも考慮しつつ、留学時の必要額を算出し、確実に準備できるよう先取り貯蓄しましょう」(菅原氏)

Simulation

2人兄弟。アメリカでは現地校で、帰国後インターへ。

卒業後に長男は国内大学(外国語で学ぶ私立)、次男は海外大学へ。

帰国時の貯蓄 1,700万円

帰国後の収入(年間)総支給額 2,000万円

帰国時の年齢 夫40歳、妻38歳、長男11歳、次男8歳

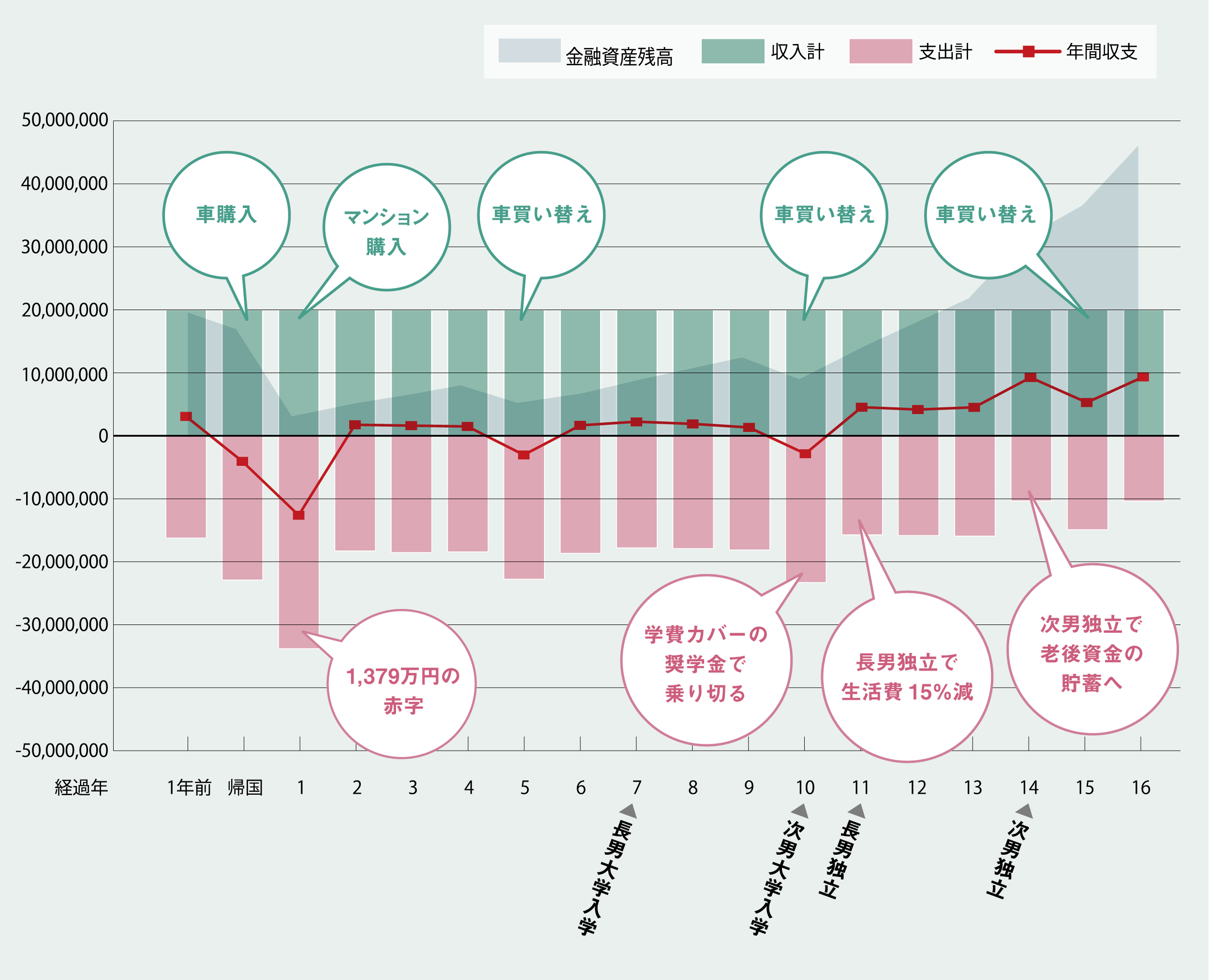

上記の家庭を例に、教育資金づくりのシミュレーションをする。分かりやすくするため年収がずっと変わらない条件で、帰国時の資産は約1,700万円とする。一方で、物価の上昇は加味することとし、生活費や学費も少しずつ値上がりすることを想定した金額を設定している。帰国後、兄弟がインターに通学する場合の年間の教育費(学校関連費と習い事など学校外でかかる費用の合計)を一人当たり300~350万円とする。その年に車を約400万円で購入、翌年にマンションを購入(価格7,000万円、諸経費350万円、頭金1200万円。35年の住宅ローンを契約)すると、資産が大きく減る。しかし、これ以降、車を買い替える以外に大きな買い物をしなければ、ギリギリやっていける。兄が日本の私立大学(外国語で学ぶ学科を想定)に進学すると、学費は年間200万円弱に減少。弟が学費分の給付奨学金を得て海外大学へ進学すると、学費はゼロになるが、寮費や仕送りが発生する(円安やインフレを考慮して、年間330~340万円想定)。兄の独立により生活費が減少、さらに弟も独立すると一気に家計は楽になり、老後資金を貯める余裕が生まれる。

文・取材/本誌編集部、中山恵子

お話を伺った方

教育資金コンサルタント 菅原 直子氏

らいふでざいん菅原おふぃす代表、ファイナンシャルプランナー、「子どもにかけるお金を考える会」メンバー。学校や企業等の講演で、子育て世帯に必要なお金の知識を解説。高校生および保護者向けの奨学金セミナーなどの講師も。