環境配慮企業が就活生に人気

Z世代の、就職活動と環境意識の関係性はいかに?

Z世代(1990年代半ば~2010年代前半生まれ、現在12歳~28歳前後)は他の世代と比べて「環境問題」や「サステナビリティ」への意識が高いと言われています。なぜなら、その世代は学校教育や体験学習でエコ教育を受け、2020年度からはSDGsも学習指導要領に追加。さらに気候変動や資源枯渇といった課題を学校やSNSを通じてリアルタイムで学んできたためです。

Z世代研究員によるサステナブルリサーチ機関「デカボLab」(Earth hacks株式会社・株式会社seamint.・LINEヤフー株式会社が共同で設立)の調査によると、Z世代の7割以上の就活生が環境に配慮している企業に魅力を感じていることが明らかになりました。さらに、環境問題への意識が高い若者ほど、就活に熱心な傾向もみられたと言います。

デカボLabが行った、「Z世代の就職活動と環境意識の関係性についての調査」の結果を、見ていきましょう。

【Z世代の就職活動と環境意識の関係性についての調査」調査概要】

調査主体 :デカボLab

調査対象者 :全国22~25歳の就活経験者

有効回答数 :300名

調査期間 :2024年11月27~29日

※その他、座談会を開催し、Z世代3名から意見を収集

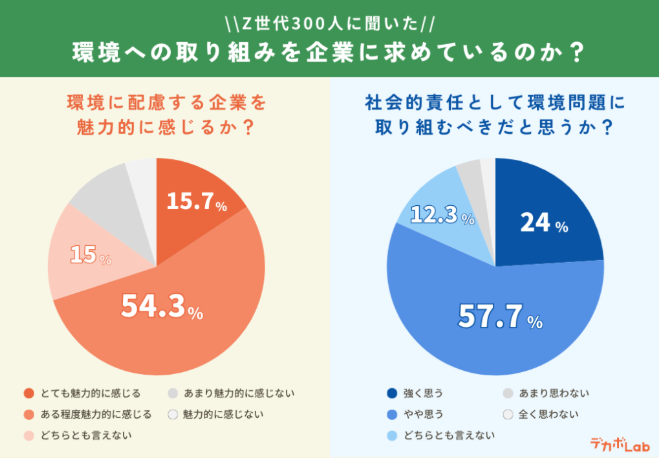

Z世代8割が企業に環境問題への取り組みを求める

「環境に配慮する企業を魅力的に感じるか?」との質問に、15.7%が「とても魅力的」、54.3%が「ある程度魅力的」と回答。つまり、7割以上の若者が就職先として環境配慮企業に魅力を感じていることが明らかになりました。

また、「社会的責任として環境問題に取り組むべきだと思うか?」という質問に対しては、「強く思う」24%と「やや思う」57.7%。合わせて約8割がそう思っている現状が見てとれました。

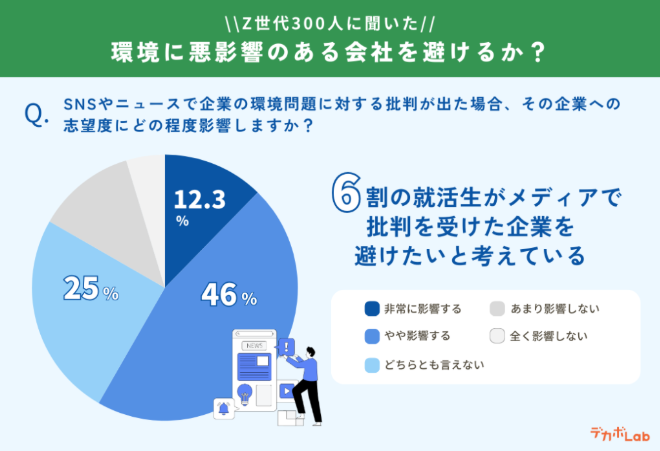

7割以上の就活生が環境に悪影響のある企業を避ける

「環境に悪影響のある企業を避けるか?」という質問に対し、23.7%が「避けたい」、46.7%が「どちらかというと避けたい」と回答。こちらも7割以上が就職先として避ける意向を持つことが分かりました。

企業選びの際に、より重視されるのは「福利厚生」「職場の雰囲気」「社員の働きやすさ」などの実利的な要素です。しかし、「環境問題への取り組み」は上位ではないものの、「環境に悪影響のある企業を避けたい」と考える割合も高い結果となりました。つまり、「環境を理由に選ぶ」よりも悪影響のほうを「避けたい」と思っているようです。

Z世代は現実的な条件を優先しつつも企業の環境対応を注視。そんなバランス感覚が浮かび上がりました。

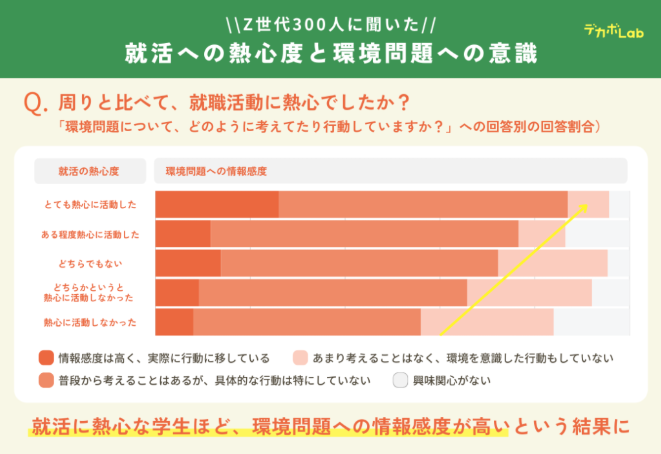

就活への熱心さと環境意識の高さに相関

「環境問題について、どのように考えたり行動していますか?」という問いに対する選択肢4つ――「情報感度は高く、実際に行動に移している」「普段から考えることはあるが、具体的な行動は特にしていない」「あまり考えることもなく、環境を意識した行動もしていない」「興味関心がない」。それぞれの回答者が「周りと比べて、就職活動に熱心でしたか?」という質問に対してどう答えたか? それを集計したのが下記のグラフ。

「情報感度は高く、実際に行動に移している」の回答者総数に対し、就活を「とても熱心に活動した」と答えた割合は他の回答者の割合と比べると圧倒的に多いです。逆に「熱心に活動しなかった」と答えた割合は圧倒的に少ないです。一方、「あまり考えることもなく、環境を意識した行動もしていない」「興味関心がない」の回答者には、まったく逆の傾向がみられました。

5人に1人、面接でサステナブルに触れた経験あり

また、「面接で環境やサステナブルについて話したことがある」かどうかも質問。サステナブルとは「持続可能な」の意。環境・社会・経済などさまざまな分野において長期的に持続可能な社会を実現するための取り組みを指します。

全体の約2割が面接でサステナブルについて話したことが「ある」と回答。さらに、環境意識の高い層では半数以上が「ある」と答えました。まだ多数派ではないものの、全体の5人に1人が面接で環境に触れた計算になります。これは、意外に多いと言えるでのはないでしょうか。

家族で環境問題に触れると、意欲ある子に育つ?

下記は、実際に面接でサステナブルな取り組みについて語った経験のある学生のエピソード。

S.Kさん:「食べられるスプーン」で語るサステナブルな挑戦 私は、サステナブルに関するコンサルティングを行う企業を志望しています。面接では、学生時代に取り組んだ「食後のお菓子感覚で食べられる栄養スプーン」の開発・販売について話しました。この取り組みを、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)としてアピールしました。 志望先の企業がサステナブル関連の企業であり、面接官もサステナブルへの理解や関心が高かったため、私の取り組みに興味を持ってもらえたと感じています。ただし、この経験を大規模な生産や販売の成功例として話すのではなく、その過程で得た学びや課題への向き合い方を重視して伝えました。 サステナブルな取り組みをしただけで評価されるわけではなく、「何を学び、どのように課題を乗り越えたか」を深く掘り下げられる場面が多いと感じています。

環境意識の高さと就活の熱心さが比例する理由は、類推するならば、その若者がなにごとも真面目に受け取り興味をもって真剣に取り組める人間に育っているから、といったところでしょうか? このような分析結果を見ると、親という立場の者としては、環境問題なども小さい頃から一緒に興味をもって家族の話題の中に取り入れていきたいものだ、などと思います。

(取材・文/大友康子)