自主的に動けるか否かが道を分ける

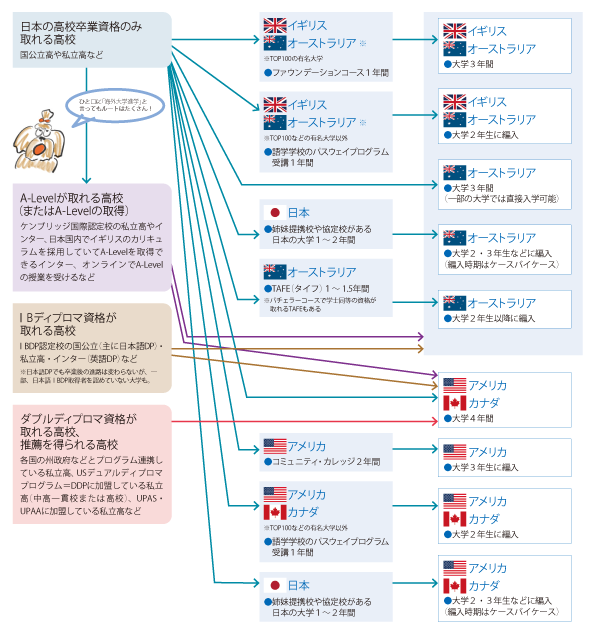

海外大学進学と言っても、そのルートはさまざまだ。そこで、日本からの代表的なルートとそれぞれでおさえておきたいポイントを今後4回に分けて紹介する。まずは、日本の高校卒業資格のみが取れる国公立高校から海外大学を目指すケースだ。

我が子が海外大学を選択肢に入れているとわかったら、必要となるのは何をおいても“情報”だ。しかし、海外大学進学者が非常に少ない(あるいはいない)国公立の高校、しかも普通科となると、日本の大学に進むときのように情報収集を学校に頼ることはほぼできない。このことをふまえ、YGCは、おすすめの対策として次の6つを挙げる。

インターネットや海外進学関連本のチェック 留学フェア[用語①]への参加 Summer School[用語②]、ボランティア、インターンシップ [用語③]のリサーチ・参加 希望大学のHPチェック・訪問 民間の専門カウンセラーとの面談 海外大学進学塾への入塾検討 特に2の留学フェアは大学関係者と直接話ができる貴重な機会なので、毎年参加するのがおすすめだという。これは後述する国公立の国際的な学科に通う場合も同様だ。

また、3に関しても積極的に動くことが大切だという。

「中高生対象のコンクールやコンテスト、地域のボランティア活動など、見つけようとすれば、いくらでも機会は得られるものです。何よりも、自ら動く姿勢が大切になるのです」(YGC)。

学費や推薦状[用語④]についての情報収集も欠かさずにしておきたい。

「目指すかもしれない大学の費用、留学生対象の奨学金の有無、民間企業の奨学金制度などのチェックはできるだけ早めにしておくのがいいでしょう。奨学金の申し込みをするにしても、事前準備が必要になるためです。また、海外大学に提出する推薦状の『依頼先の選定』『内容』などに関しても、折を見て、民間の専門カウンセラーや海外大学進学塾に相談するといいでしょう」(YGC)

国際的な学科であれば対策がしやすい

同じ国公立の高校でも、近年増加している国際的な学科に通う場合は、また勝手が違ってくる。

「国際的な学科では、海外進学に明るいネイティブ教員が複数名いたり、 専門の進学カウンセラーが常駐していたりと、情報収集や相談がしやすい環境になっていることがあります。英語のレベル別指導も期待でき、 TOEFL® やSAT®対策を独自に開講しているケースも。また、海外大学に通う卒業生の講演会を実施することや、海外大学が訪問してくることもあります。ただしこうした学科 でも卒業時にA-LevelやIBディプロマを取得できない場合は、原則、主にイギリス、オーストラリア、ニュージーランドの大学に直接進学できる資格は得られないと知っておきましょう」(YGC)。

用語解説

用語①:留学フェア

用語②:Summer School

用語③:インターンシップ

用語④:推薦状

お話を伺った方

Y-SAPIX Global Campus(YGC)

取材・文/本誌編集部・庭野真実 イラスト/佐伯ゆう子

【関連記事】

「海外の大学に行きたい!」と言われる日に向けた備え