「地域活性化を、みんなのものに。」をテーマに、全国各地の離島や農山漁村で学生向けの住み込み型ボランティア活動を展開している村おこしNPO法人ECOFF (以下、ECOFF)は、2024年の夏に実施した「村おこしボランティア」の成果を公表した。早速その内容を見てみよう。

「村おこしボランティア」ってなに?

「村おこしボランティア」とは、関係人口を増やすことで地方創生を実現するために、ふつうの旅行では絶対に訪れないような離島や農村で、全国から集まった同世代の若者達が共同生活をしながら、その時その場所で必要としているボランティア活動を行うプログラムだ。

事前にスケジュールを決めず、現場の状況を尊重することで、受入側にとっては活動内容の自由度が高く、参加者にとっては偶発的な出来事を通じて本当にその地域で暮らしているかのような体験が可能だという。2011年に開始して以来13年間にわたり、日本全国40地域以上で実施し、3,700名を超える人が参加している。活動終了後や大学卒業後には、移住を果たした人もいるという。

主な対象者は18〜25歳で、参加者は大学生が多いが、一部のコースでは高校生も参加可能だという。実施時期は、主な参加者である大学生の長期休暇にあたる2〜3月、8〜9月、ゴールデンウィーク、年末年始に毎年実施している(最新の情報は、HPをチェック)。

234名の若者が農山漁村で地域活性化を支援!

今回は、2024年7月末から9月末にかけて実施された「村おこしボランティア」の報告レポートを紹介したい。

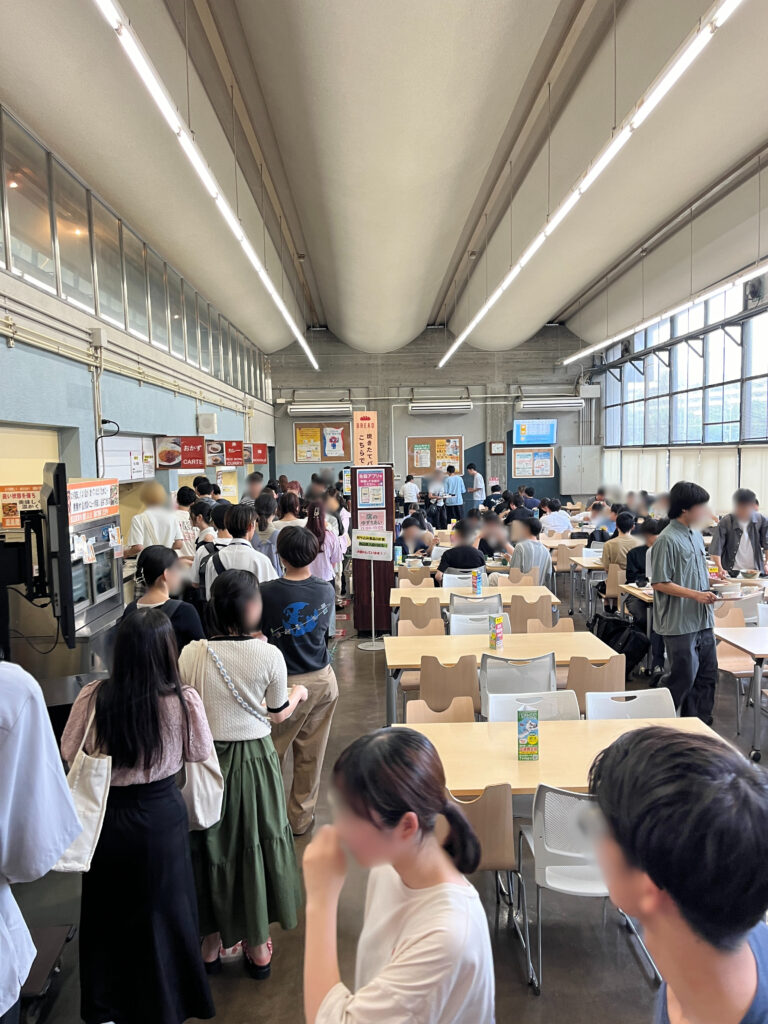

活動期間は7泊8日から11泊12日、現地住み込み型のボランティアで、この夏は、全国各地から234名の若者が22の農村漁村で地域活性化のきっかけとなる活動に携わった。

活動地域は、焼尻島(北海道)、奥尻島(北海道)、太田町(秋田県)、八幡平(岩手県)、大槌(岩手県)、三陸漁場(岩手県)、最上(山形県)、かみのやま温泉(山形県)、長生郡(千葉県)、江田島(広島県)、石鎚山(愛媛県)、四万十川(高知県) 、屋形島(大分県)、種子島(鹿児島県)、屋久島(鹿児島県)、竹島(鹿児島県)、悪石島(鹿児島県)、宝島(鹿児島県)、喜界島(鹿児島県)、徳之島(鹿児島県)、与論島(鹿児島県)、やんばる(沖縄県)の22ヵ所で、最も多くの人が活動したのは与論島39名、次いで江田島36名、竹島25名だった。

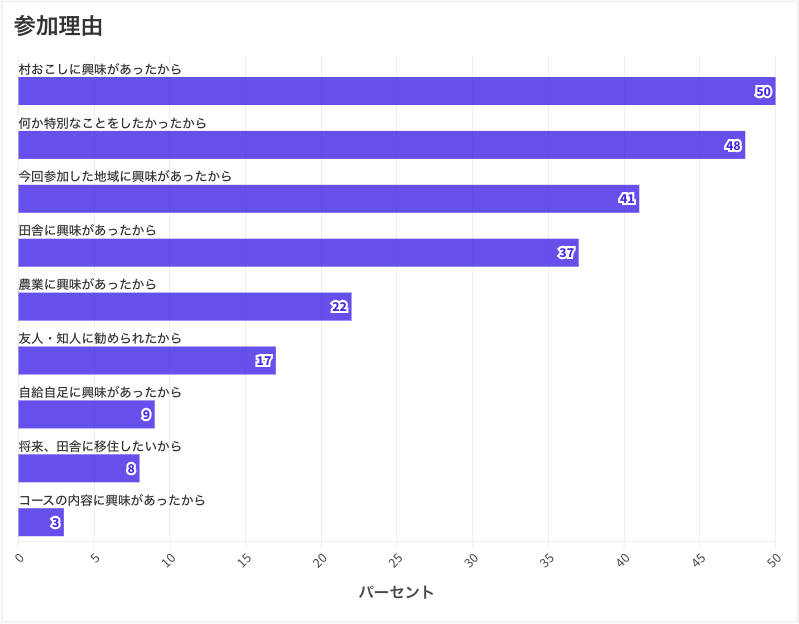

村おこしボランティアに参加した理由は?

ECOFFでは、村おこしボランティアの活動の一環として、自身が農山漁村で過ごした期間のふりかえりを行っている。今回は、参加者234名に対し208名のふりかえり結果を得ることができたという。今回のふりかえり結果を分析したところ、村おこしボランティアに参加した理由は「村おこしに興味があったから」「何か特別なことをしたかったから」「今回参加した地域に興味があったから」との理由が上位を占めた。

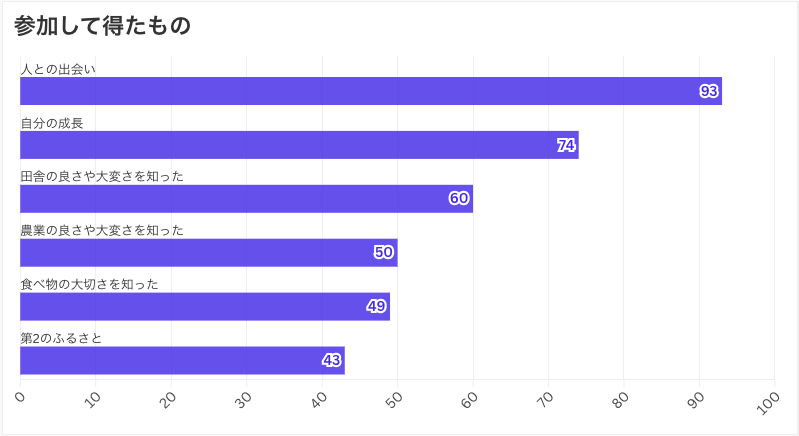

参加して得たものは「人との出会い」が最多

また、ボランティア活動に参加して得たものとしては、「人との出会い」(93%)が最多だった。「自分の成長」(74%)と回答した割合も非常に高く、学生向けの教育プログラムという側面も強く浮き彫りにする結果となった。

参加したことで人生観に変化がある人も

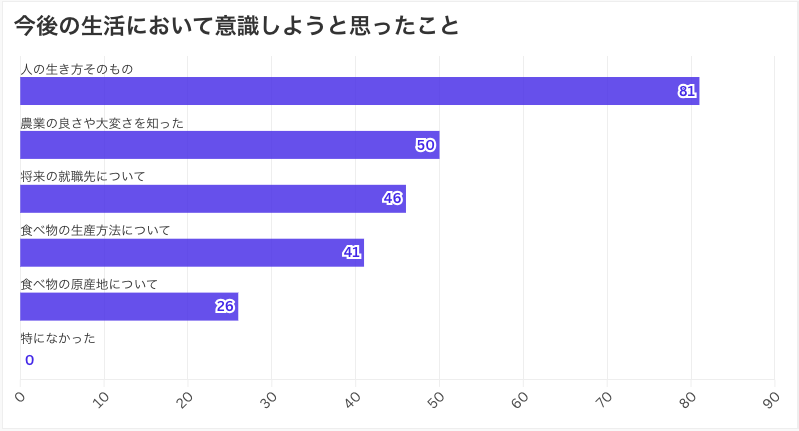

ボランティア活動後の生活について意識しようと思ったことについては、「人の生き方そのものを考えたいと思った(自然と共生する生き方、時間に縛られない生き方…など)」(81%)が最多となり、参加者のなかには人生観が変わったという人も少なくない。

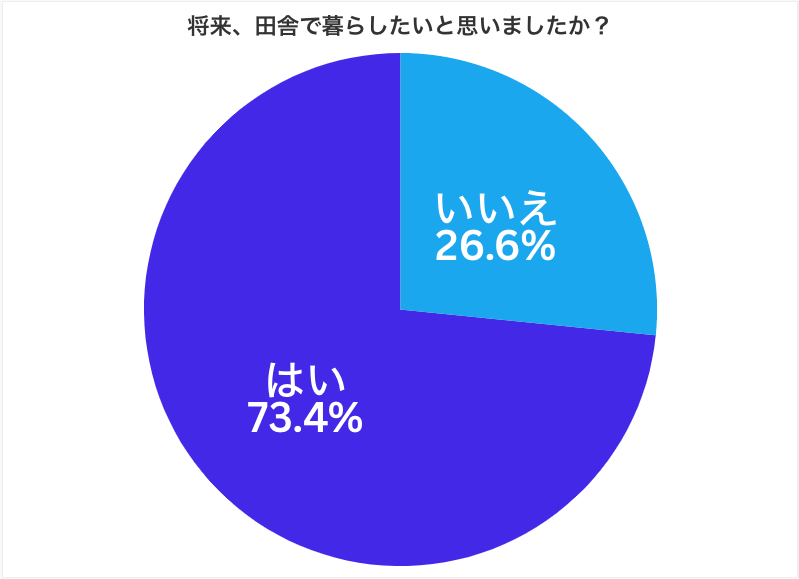

将来、田舎で暮らしたいとの声は約7割

ボランティア修了後に聞いた「将来、田舎で暮らしたいと思いましたか?」という設問については、「はい」(73%)、「いいえ」(27%)となった。

地方のコミュニティと癒しに憧れる声が多

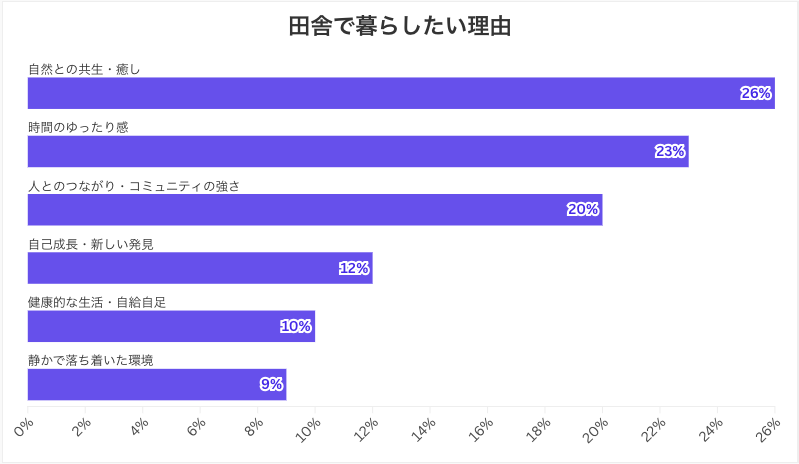

田舎で暮らしたいと思った理由にはどのようなものがあったのだろうか。自由記入回答欄からその理由を分析したところ、以下のような声が見られた。

●自然との共生・癒し(26%)

もっとも目立った意見は、「自然に囲まれて暮らしたい」「自然豊かで心が落ち着くから」など自然環境に癒されたい、自然と共に生活することの喜びを感じたいというものだった。

●時間のゆったり感・ストレスフリーな生活(23%)

「時間に縛られなかったから」「ストレスフリーの10日間だったから」など自由で時間に縛られない生活、ストレスの少ない暮らしを求める意見も多く見られた。

●人とのつながり・コミュニティの強さ(20%)

「人との繋がりが強いから」「地域との関わりが深いから」など都会に比べて人々の距離が近く、温かいコミュニティを大切にしたいという声も多くあった。

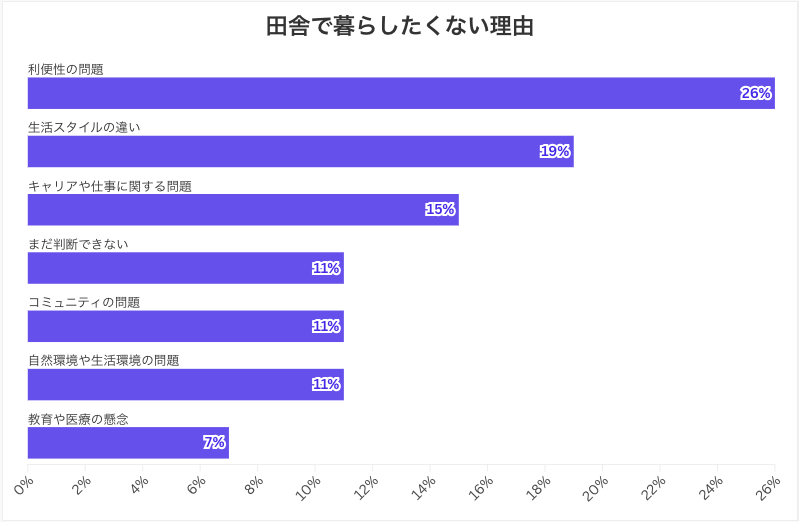

利便性の問題がネックになっている傾向も

一方、田舎で暮らしたいと思わなかった理由についても、自由記入回答欄からその理由を分析したところ、もっとも多かったのは、交通の便が悪い、買い物や娯楽施設が少ないという「利便性の問題」であることがわかった。

明日も引き続き、「村おこしボランティア」の成果レポートについて、続きを見ていこう。

(取材・文/小野眞由子)