自立心が強い子になるために親がしていることとは?(前編)

社会で自分らしい人生を歩んでいくために、子どもに自立心を身につけてほしいと願っている保護者は少なくないだろう。子どもが自立心を身につけるためには、親はどう働きかければいいのだろうか。

オンラインイラスト教室を運営する株式会社アタムのアタムアカデミーは、小学生の子どもがいる保護者303人を対象に「子どもの自立心に関する意識調査」のアンケート調査を実施し、その結果をランキング形式で公表した。早速、調査の結果を見てみよう。(調査期間:2024年8月24日~9月7日、有効回答数:303人〈女性209人/男性94人〉、以下調査結果はすべて株式会社アタム調べ)

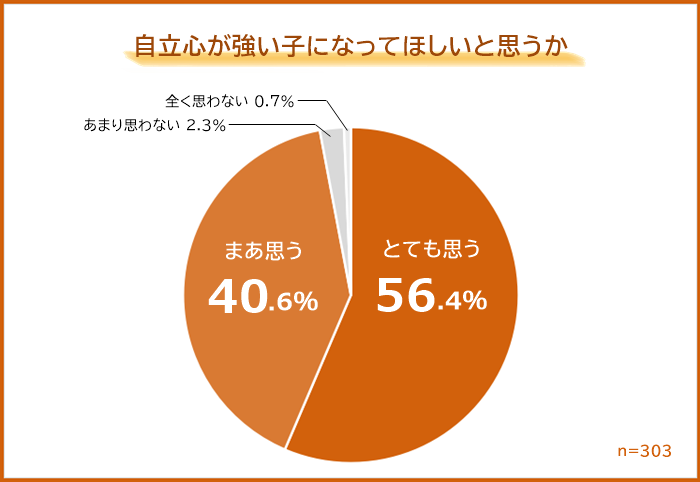

自立心が強い子になってほしいと願う親は9割以上

まず、小学生のお子さんがいる保護者に「お子さんに、自立心が強い子になってほしいと思うか」と聞いたところ、「とても思う」「まあ思う」と答えた人が97.0%にのぼった。ほとんどの親が「自立心の強い子に育ってほしい」と思っていることがわかった。

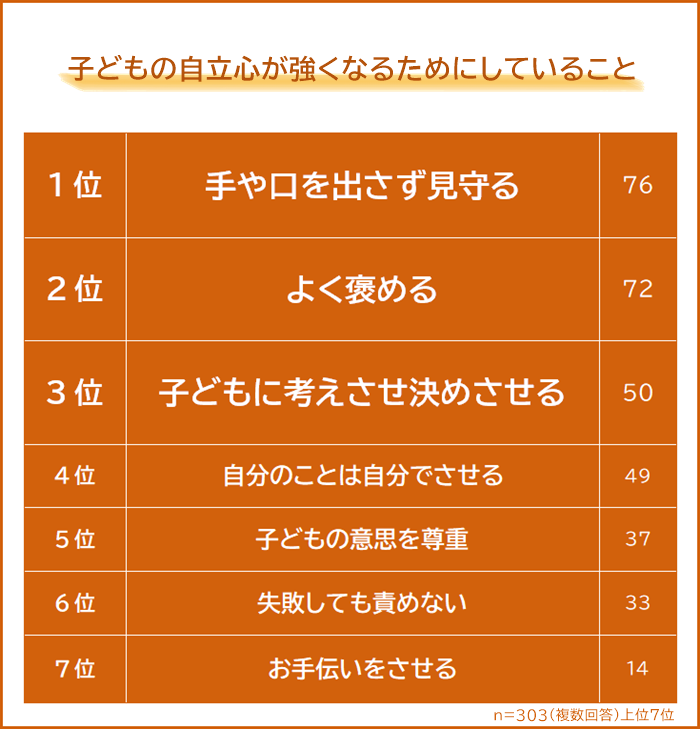

「手や口を出さず見守る」との回答が1位

子どもの自立心が強くなるためにしていることを聞いたところ、1位は「手や口を出さず見守る(76人)」だった。2位は僅差で「よく褒める(72人)」、3位は「子どもに考えさせ決めさせる(50人)」となった。

この結果より、先回りせず、子どもに自分でやらせてみるという人が多いようだ。また「褒める」「意思を尊重する」など子どもの内面に寄り添い、自立へのモチベーションを高めようと心がけている人も多いことがわかった。

失敗を生かすという考え方も

では、具体的に普段どのようにしているのか、保護者からあがった声を見てみよう。

<1位 手や口を出さず見守る>

- 何をするにせよ、なるべく答えを教えない。自分で何でもやってみる(30代 男性)

- 失敗も必要な経験と考え、忘れ物や宿題などの声かけは最低限にしています。忘れ物をして困ることで、「次は忘れないように気をつけよう」と失敗を生かしてくれることが理想です(30代 女性)

- 失敗しそうなときも、あえて口出ししない(40代 女性)

子どもが失敗しそうなときにはつい先回りしてしまうという人も多いかもしれないが、「自立心のために」とぐっと堪えている人も多数。危険がなければやらせてみることが大事、と考えている人が多いようだ。

<2位 よく褒める>

- 過去に失敗したことがあっても、次に上手くいったときは大げさなぐらい褒めるようにしている(30代 女性)

- できたときはしっかり褒める(40代 男性)

成長したところや頑張ったことを見つけたら、しっかり褒めるようにしている人も多数。「意識しないと褒めるのは難しい」という人もいて、悪いことは反射的に叱れても、褒めることは意識しないと難しい傾向もあるようだ。

<3位 子どもに考えさせ決めさせる>

- 自分で考えさせる。「何がしたいか」「何になりたいか」など、他人の基準ではなく自分の価値観で選ばせている(30代 男性)

- 「宿題はいつやる予定?」「明日きちんと起きるにはどうしたらいいと思う?」など、とにかく自分で考えさせる(50代以上 女性)

「○○するためには、どうしたらいいと思う?」など子どもに質問して、思考を促すようにしている人も多い。1日のタイムスケジュールや勉強する頻度などをお子さん自身に考えさせているという家庭も。また「自分で決めたことに対して、責任をもつように」と伝えている人もいた。

<4位 自分のことは自分でさせる>

- 自分のことは自分でさせる。上靴やサッカーで汚れた靴下・ユニフォームは自分で洗う(30代 女性)

- 部屋の掃除などは自分でやらせている(40代 男性)

- 自分のことは自分でやれるようにしています。興味をもち始めた料理もアドバイス程度にして、本人に任せています。盛り付けや台所・道具の片づけるまでやって終わりだと伝えています(40代 女性)

できることは学年や年齢によって変わってくるだろう。そのため、誕生日がくるたびに、やることやルールを変えているという家庭もあった。

<5位 子どもの意思を尊重>

- 好奇心をもってやりたいと自発的に言ったことは、できるだけチャレンジできるよう協力する(40代 女性)

- できるだけ本人の意見を聞いて、尊重してあげる(50代以上 男性)

習い事を始めるときや、旅行の行き先を決めるときなどに、子どもの気持ちを尊重しているというコメントが寄せられた。予算や時間の都合上やりたいことをすべて叶えてあげるのは難しい場合や自由に選ばせてあげるのが難しい場合などは、選択肢を用意しているという家庭もあった。

<6位 失敗しても責めない>

- 失敗しても責めないで見守る(40代 女性)

- 失敗してもどうのこうのとジャッジしない(50代以上 男性)

ただし「ふざけたり怠けたりして失敗したなら、ちゃんと叱る」という声も。

<7位 お手伝いをさせる>

- 「食事の準備や片付け」「洗濯物畳み」「部屋の掃除」など、年齢に応じた家事を任せています(30代 女性)

- 長期休みはお手伝いをしてもらう(40代 女性)

強制的にお手伝いをさせるのではなく、「一人暮らししたときに役立つように」「家族で助け合いが必要」など、意図をお子さんに説明している家庭もあった。

明日も引き続き、この調査結果の続きを見ていこう。

(取材・文/小野眞由子)