帰国後の住まいはいつ探す?|部屋探しの4つのステップ

親の海外赴任中に先に帰国して日本の学校に通ったり、実家から遠く離れた地域の学校に通うことになった時、お子さんが安心して一人暮らしを始められる環境をつくってあげたいもの。特に女のお子さんならなおさらです。そこで、学生向けの住まいの探し方とステップを詳しくご紹介していきましょう。

学生マンション、学生寮、学生会館、どこが良い?

学生向けの住まいは大きく分けて3タイプあります。それぞれの特徴を解説していきます。

❶学生マンション

入居者が学生限定の賃貸マンションです。設備やサービスは一般的なマンションとほぼ変わりませんが、セキュリティに力を入れている物件が多く、最新の防犯設備や24時間対応のコールセンターを設置しています。

❷食事つき学生寮

朝夕に栄養バランスの取れた美味しい食事が提供される学生寮。食生活が不規則になったり不摂生になったりする心配がありません。自炊に時間を取られず、勉強やサークルに打ち込めるというメリットもあります。

❸女子学生会館

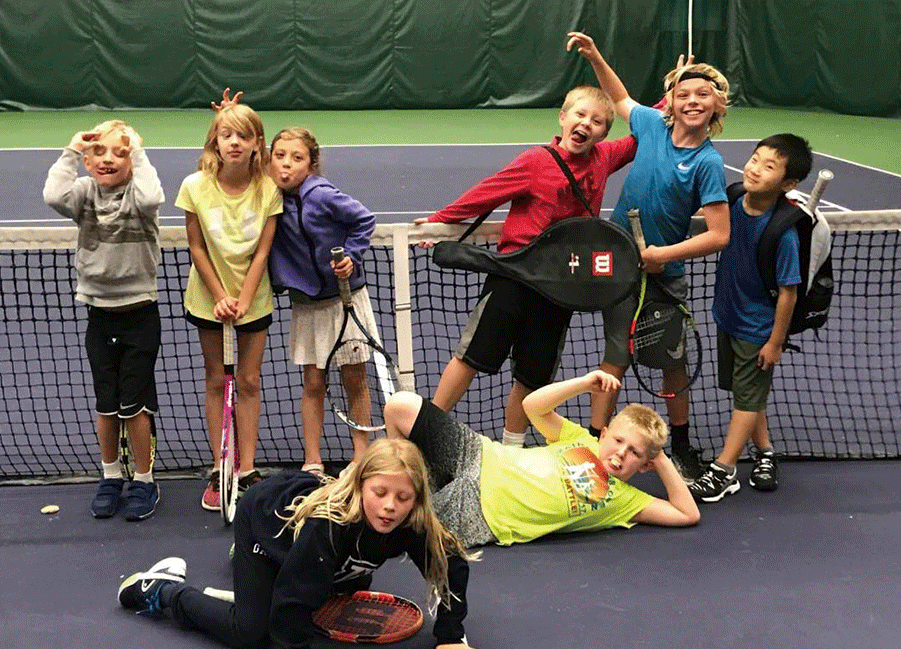

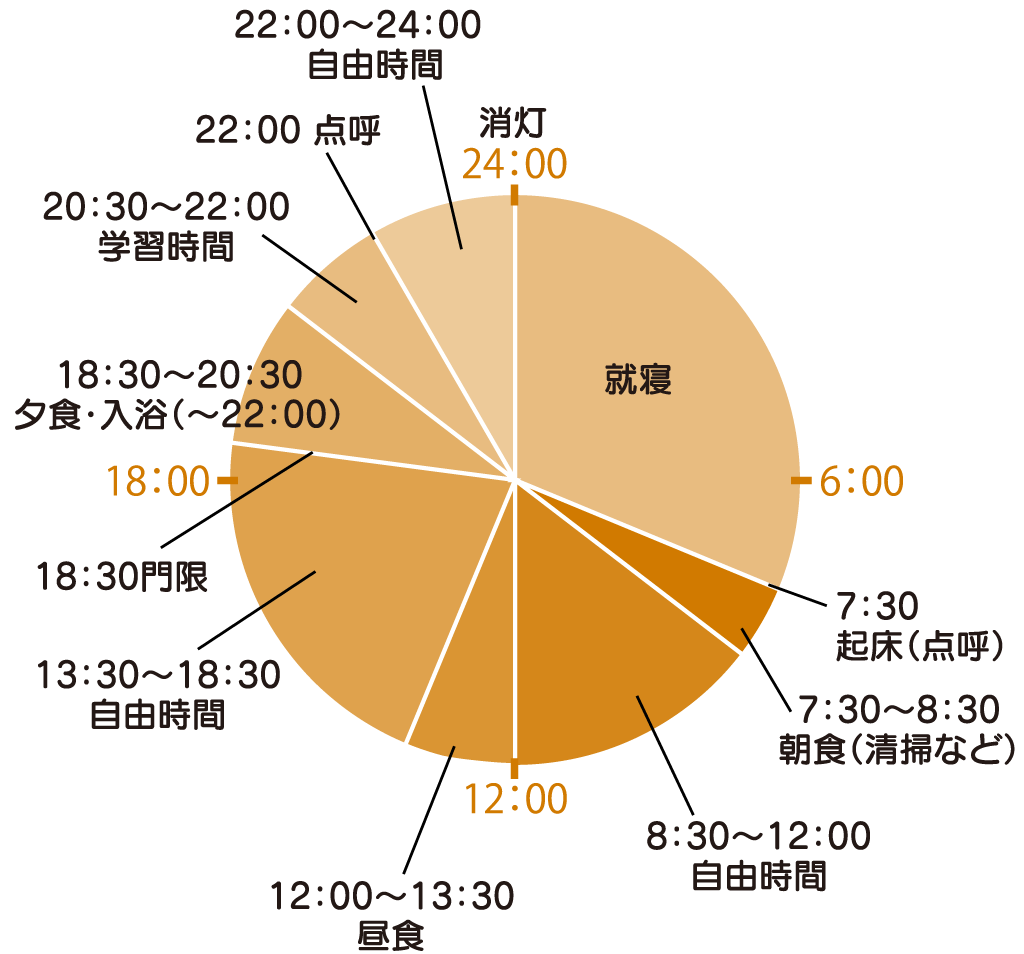

大学の学生寮と異なり、民間団体が管理・運営を行う女子学生会館。館内は男子禁制でオートロックや防犯カメラが設置されているうえ、スタッフが24時間常駐するなどセキュリティ対策は万全。家具・家電も備え付けで、引越しの手間や購入コストもかかりません。また、館長やスタッフが困った時に相談に乗ってくれたり、体調不良の際に看病してくれるなど親身に対応してくれます。交流行事も多く、すぐに多くの友人ができるのも魅力です。施設によっては食事付きのところもあり、健康面も安心です。

以上の3タイプの中でおすすめなのは、やはり設備もセキュリティ充実した女子学生会館。きっとお子さんも安心して学生生活を送れるはずです。

物件はいつからどうやって探す?

学生会館への入居を希望する場合、いつからどうやって物件を探せばいいのでしょうか。ここでは一般的な流れを4つのステップに分けて紹介していきます。

❶春・夏:進学先を検討

春・夏は卒業後の進学先を検討・決定していく時期です。春休み、GW、夏休みには、各地でオープンキャンパスや学校説明会が行われます。近年ではオンライン学校説明会を実施しているところもあり、海外にいながら情報を取得することができます。また、長期休暇を利用して一時帰国し、オープンキャンパスなどに参加するのも1つの手。入試情報やカリキュラム、キャンパスの設備や雰囲気など気になる点をチェックしておきましょう。その機会に物件見学や体験入館をしてみるのもおすすめです。

❷秋:住まいの条件を決める

家賃や立地、間取り、セキュリティなど住まいの条件は、暮らしの快適さや安心感に大きく影響します。充実した学生生活を送るため、受験勉強が本格化する前に希望する条件を明確にしておきましょう。学生向けの物件もタイプによって家賃はそれぞれ異なります。まずは予算に合った物件を探しましょう。立地は駅からの距離やキャンパスまでの通学時間も考慮して選ぶことが大切。学生の一人暮らしなら、間取りは1Kタイプで十分です。家具・家電付の物件やセキュリティの万全な物件を希望するなら、学生会館を検討しましょう。自炊する自信がなければ、食事付きの物件も候補に入れておくことをおすすめします。

❸冬:住まい探し・契約を行う

早い人は入試の結果が出始める時期。晴れて合格を勝ち取り、進学先が決まったら、本格的に住まいを探しましょう。ネットで探すだけでなく、現地に足を運んでみることも大切です。建物だけでなく、周りの環境や日当たり、騒音などもチェックしましょう。物件が決まったら契約を交わして入居日を決定します。学生会館の中には、合格前申込を実施しているところもあり、進学先が決まってすぐに契約手続きを行うことが可能。入学直前に物件探して慌てる必要がなく、一般入試や併願で受験する人にもおすすめです。

❹春:引越し・新生活が始まる

入学を目前に控えた春、いよいよ新生活がスタートします。必要なものをリストアップして購入しておきましょう。この時期は引越しシーズンで業者が立て込みます。できるだけ手配を早めに済ませておきましょう。学生会館なら家具・家電付きなので購入費用が抑えられるうえ、引っ越しも楽ちんです。

事前に住まいをしっかり検討し、段階的に準備を進めておけば、安心・快適な環境でスムーズに新生活をスタートできるはず。進学を控えたお嬢様をお持ちの親御さんは、ぜひ一度、学校の最寄りの学生会館にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。