アントレプレナーシップとは?

近年、日本でもアントレプレナーシップ教育が広まりつつある。アントレプレナーシップとは、「起業家精神」と訳されることも多いが、文部科学省では、起業家を育成するだけの取り組みではなく、「様々な困難や変化に対し、与えられた環境のみならず 自ら枠を超えて行動を起こし、新たな価値を生み出していく精神

リクルートがアントレプレナーシップ大会を開催

そのような背景もあり、株式会社リクルートが、幅広い高校生にアントレプレナーシップに触れてほしいという想いから学校全体での取り組みを推奨している参加型教育プログラムが『高校生Ring 』だ。リクルートでは、アントレプレナーシップを「自ら問いを立て行動し、変化を起こす力」と定義し、先の見通しが立てにくい時代に「半径5m」にある自分の視点からビジネスを考えるプログラムを提供している。

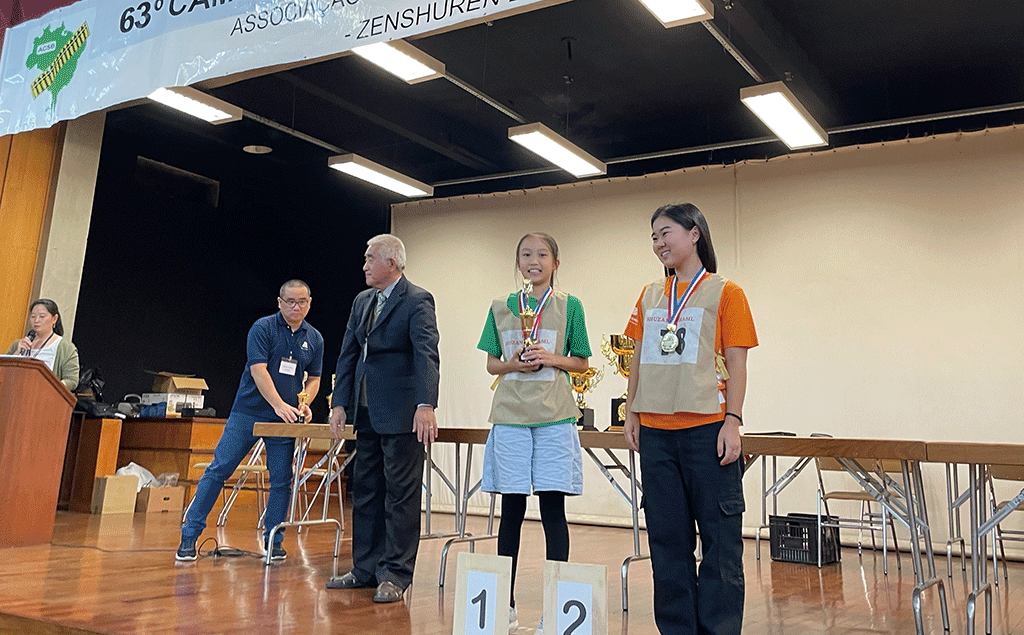

その内容を披露する最終審査会『高校生Ring AWARD 2024』が2月15日、東京で開催された。最終審査会までの道のりは長く、参加人数はなんと日本全国3万2,244人。2021年から始まった大会だが、今回は過去最多となる高校生がアントレプレナーシップ・プログラムによって考案したビジネスプランを披露し合った。

最終審査会には、ファイナリスト5組が登壇。見事、グランプリには、佐久長聖高等学校が輝いた。今回はその模様をお届けする。

なお、審査員を務めたのは、バブソン大学アントレプレナーシップ准教授の山川恭弘氏、株式会社StockBase代表取締役の関芳実氏、リクルート執行役員の柏村美生氏、 リクルート『スタディサプリ』プロダクト責任者の池田脩太郎氏の4名だ。

◆「審査の道のり】

ファイナリスト5組がプレゼン

大舞台に立った高校生たちは緊張した面持ちだったが、しっかり堂々とアントレプレナーシップを踏まえたビジネスプランのプレゼンテーションをやりきった。以下、登壇順に、紹介しよう。 ※≪チーム名≫学校名

≪MDN2年≫ 愛知工業大学名電高等学校 (愛知県名古屋市)

野球やサッカーなどの部活を頑張りたいが勉強する時間がない、という高校生の率直な思いから、【スポーツ環境を整えるデータ活用サービス】を提案。選手やチームとアナリストをつなぐマッチングサービスを行い、データアナリストの派遣や計測機器のレンタルを通じて効率的な練習を可能にする。実現化に向けて、計測機器のメーカーに交渉に行くなどもしたという。

柏村氏は「現実味があるかどうかの検討や収益も考えられていて素晴らしい」、山川氏は「高校生から世界で活躍しているスポーツ選手は多い。アナリストの活用は、小中学生からあってもよいサービスだ」と講評した。

≪MDN2年≫ 愛知工業大学名電高等学校 ≪わん♡luv≫ 桜丘学園桜丘高等学校 (愛知県豊橋市)

【わんちゃんのお散歩代行マッチングアプリ】をプレゼン。冒頭で、日本では15歳未満の子どもの数に比べて犬猫の飼育頭数の方が多くなっているというデータを引用し、ニーズを示した。利用料はワンコイン(500円)で、代行者はすきま時間の活用で報酬が得られ、運動不足の解消などのメリットも得られる。散歩時に犬用小型カメラを装着するなど、安心安全面も考慮した。

池田氏は「自分も犬を飼っているので、ぜひ使ってみたい。拡大しているペット市場に着目したのもよい」、関氏は「ユーザーの観点に立って、ニーズだけでなく不安や疑問の対策も考えられている」と評価した。

≪わん♡luv≫ 桜丘学園桜丘高等学校(愛知県豊橋市) ≪HAZAKURA≫ 山口県立周防大島高等学校 (山口県大島郡)

自身が発達障がいを持っていることから、その特性によるネガティブな面ばかり気にしてしまい、学校生活でも困ることがあった、という生徒。当事者としての悩みをもとに、【AIを活用し、タスク化・メンタルケアを提供する「生活サポート」アプリ】を考案した。発達障がいの特性上、複数のアプリを使いこなすのは難しいことから、音声認識や生成AIにより、宿題などのタスクとパニック時などのメンタルケアの両方をサポートする頼れるアプリを目指す。

山川氏は「力強いプレゼンで想いが伝わってきた。ぜひ自身がロールモデルとなり、たくさんの人を巻き込んで、たくさんの人を笑顔にしてほしい。海外にも展開してほしい」、柏村氏は「発達障がいに限らず、さまざまな障がいを持つ人が活用できる可能性がある」と評した。

≪HAZAKURA≫ 山口県立周防大島高等学校 ≪amama≫ 佐久長聖高等学校 (長野県佐久市)

「16℃」などの数字を見ただけでは暑いのか寒いのかよくわからず上着を持たずに外出して失敗した、などの経験から、【一人ひとりの需要に合う使いやすい天気予報アプリ】を考案。暑がり、寒がり、花粉症など、自身の情報や欲しい情報を事前に登録することで、「あなた温度」を表示できる。月額利用料(アプリの課金)やアプリ内広告による収益を計算し、年商も提示した。

池田氏は「これまでは天気予報が当たったかどうかという精度を高めることに重きが置かれていたが、このアプリは自分に合うかどうかという“マッチ度”に舵を切っていることが素晴らしい」、関氏は「“あなた温度”というワードが刺さった」と講評。

≪amama≫ 佐久長聖高等学校 ≪ほてるげっと≫ 鳥取城北高等学校 (鳥取県鳥取市)

鳥取県に住む生徒たちは、遠方からコンサートに参加する者の悩みとして、宿探しが大変、土地勘がなくどこのホテルが便利なのかわからない、といった問題があるという。そこで、【コンサート当選と同時に自動でホテル予約ができるサービス】を考案。チケット応募時に自動でホテルの案内が届き、当選した場合は会場近くのホテルの予約確保ができ、落選した場合はホテルのキャンセルが自動的に行われる。ホテル側にも無断キャンセルを減らせるなどのメリットがある。

関氏は「自分も使いたい。インバウンド需要もありそう。活用の幅、ユーザーの幅が大きい」、山川氏は「即サービスを始めてほしい。データが蓄積されれば、個々のユーザーにあうものを勧められるなど、より発展しそうだ」と述べた。

≪ほてるげっと≫ 鳥取城北高等学校 結果発表と今後の取り組みについては、明日掲載の(後編 )で紹介する。

※『高校生Ring』では、今後も探究を続けて頂きたい想いから、プランに関するすべての権利は高校生に帰属としている。

(取材・文/中山恵子)