スケジュール

複雑化・長期化しやすいため、日程調整は大切

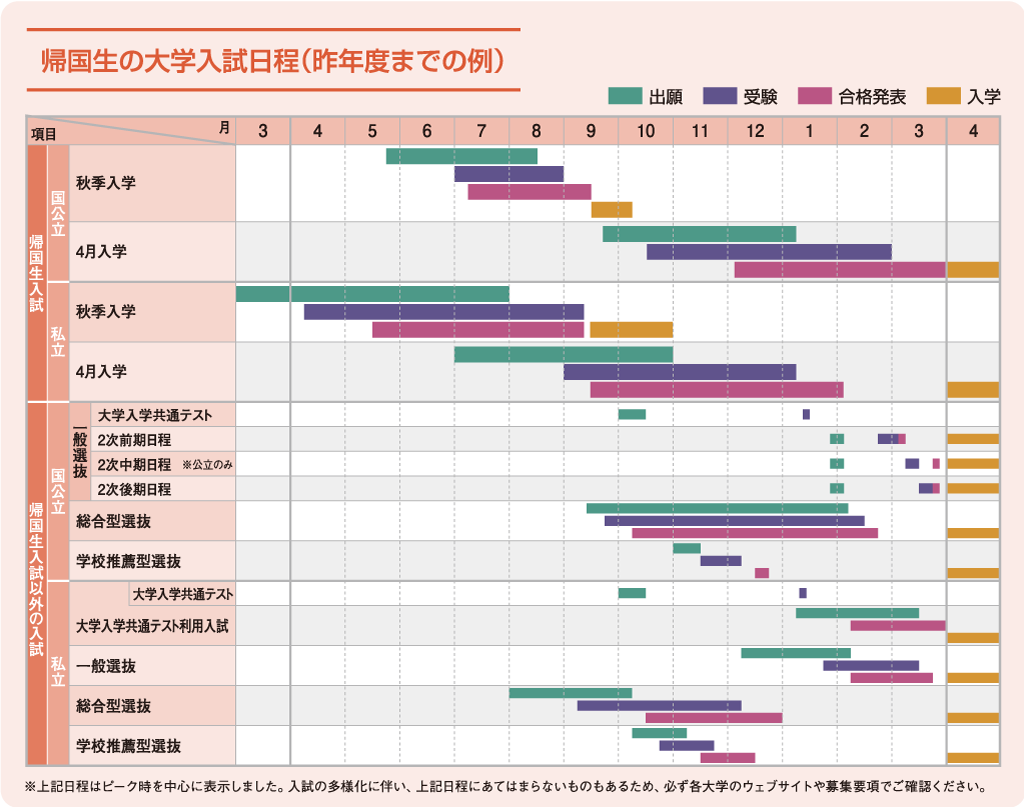

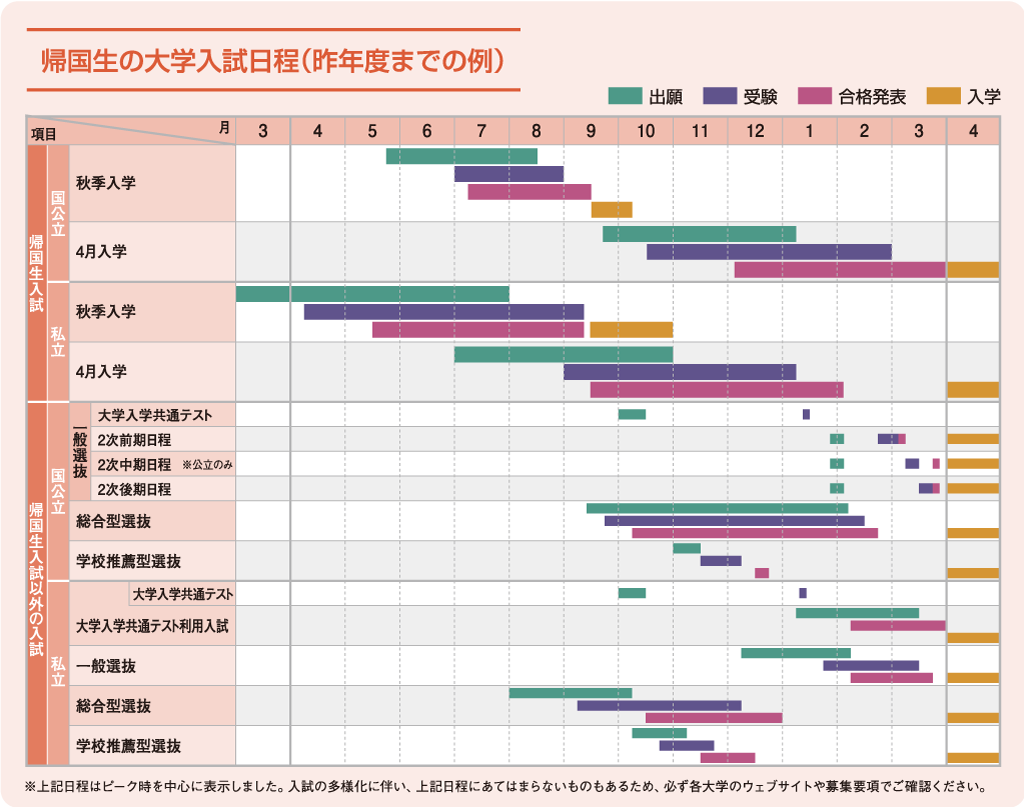

大学(学部・学科)の帰国生入試は、下記の「帰国生の大学入試日程」の表から、かなり複雑なものであることが分かる。

また、「国公立を第一志望にして私立を併願する」場合や、「帰国生入試以外にも一般選抜入試を視野に入れる」場合、「帰国生入試だけではなく、総合型選抜や学校推薦型選抜なども合わせてチャレンジする場合」のことなどを考えると、よりいっそう複雑化した日程で、入試が長期間にわたることも覚悟しておかなくてはならない。

志望理由書の提出を課している大学も多く、出願作業に時間がかかる帰国生入試では、「いつの段階で何を準備すればよいのか」といった綿密なスケジューリングがとても重要になってくる。

外国の教育制度に沿った日程で受けられる試験も

帰国生入試は、4月に入学するためのものがほとんどだが、なかには秋季(多くは9月)に入学する制度を採用している大学(学部・学科)もある。これは、3月ではなく6月に卒業することの多い英語圏の現地校やインターナショナルスクールに通う帰国生にとって活用しやすいものかもしれない。

また、4月入学を基本とする大学(学部・学科)に秋季(多くは9月)のタイミングで入学する場合は、4月に入学した者より半年早く入学する分、大学の卒業がそのまま半年早まることになる。

しかし、日本での就職時期は4月に入学した者と変わらない。こうしたこともあってか、秋季入学入試で合格を手にした場合でも、合格の権利をキープしつつ、4月入学入試を受ける人もいる。

学習の準備

試験の傾向と照らし合わせながら確認しておきたい。

海外在籍校の成績・活動

合否の選考要素となりえる出願書類。書類選考が行われる場合、海外在籍校での成績をチェックされる場合がある。

また、成績以外にも、クラブ、ボランティアなどの活動で特筆すべきものを持っておくと有利だ。

統一・語学運用能力試験

試験結果の提出は、出願時に「必ず必要」、「提出が望ましい」、「不要」の三通り。提出が出願の必須条件となる大学(学部・学科)の場合、ハイスコアが必要となることもある。また「提出が望ましい」であっても、書類審査段階で参考資料となることも(その場合はほとんどの受験生がスコアを提出する)。試験を受けてスコアを伸ばしておいたほうが、選択肢が広がることに変わりはない。

学科試験

海外での勉強を最優先させつつも、帰国生入試での出題傾向(左記)を把握し、できることからはじめることが大切だ。

外国語(英語)・・・概して私立の文系では高度な内容で出題される。最近ではTOFEL®、IELTS®のスコア提出に置き換えられることが多い。内容は外国語そのものの理解力よりも日本語力が重要となる問題が少なくないため、外国語の和訳力を身に付けておく必要がある。

国語(日本語)・・・年齢にふさわしい日本語の理解力を持ち、講義の受講に支障をきたさない日本語の運用能力が備わっているかが試される。漢字の書き取り、読み、語句の理解、文章把握、論旨の要約を中心的に出題される。

数学・理科・・・本の学習単元で、日本語で出題される。面接での口頭試問で知識を問われることもある。数学では、電卓の使用が不可のため、計算力も必要となる。理数系進学の場合、大学では一般生と同等の学力が必要となることに留意。

小論文

帰国生入試において「もっとも重視される」とも言われ、十分な対策が必要だ。多くは日本語での出題となっている。

出題内容は、与えられたテーマを自由に論じるばかりでなく、難解な長文読解の末に論じたり、受験する学部・学科の分野に関連する内容で論じることを要求されることもある。そのため、対策は一朝一夕では身に付かない。時間をかけて、滞在国・地域の「文化」、「政治」、「経済」、「国際問題」などに対する現地での見解、さらには「志望学部・学科に関連した時事問題」などを知り、考えをしっかりまとめておくと効果的。

小論文で問われる4つのポイント

❶海外体験が豊かで、その体験を理解し、自分のものとしているか

❷志望学部(学科)に関係する知識と、様々な社会問題に対する意見・考えを持っているか

❸大学/学部に対する志望動機がしっかりしているか

❹日本語による表現力が豊かであるか

小論文のテーマ(例)

- あなたが読んだ本のなかで、とくに面白いと思った一冊について、どういう点に興味をもったのか、具体的に説明せよ (700字前後)(文学部)

- 日本という国の強さと弱さについて、自由に論ぜよ(字数制限なし)(文系)

- 他国はどうあれ日本は温室効果ガスの排出量を大幅に削減すべきである、という主張について、どう考えるか。地球温暖化論の信憑性、日本の排出量削減が温暖化防止に寄与する程度、日本の経済に与える影響等を考慮しつつ、論ぜよ(800字以内)(法学部)

- iPS細胞がどのように医療に応用されるかについて、期待することを600字以内で説明せよ(医学部)

- 選挙とメディアの関係について自由に論ぜよ(法学部)

- 「社会力」について書かれた課題文を読み、設問に答えよ(課題文 省略・出典:門脇厚司『社会力を育てる-新しい「学び」の構想』 岩波新書)。(1)筆者は、現代日本社会の抱える問題として、「貧困層の増大と弱者の切り捨て、ないしは、自己責任を名目に、 弱者を社会的に排除する傾向が顕著になっている」ことをあげる。これを解決する手段として人々が社会を共有する関係をもつことを主張する筆者の立場を、具体的な例を挙げながら400字以内で説明せよ(全学共通)

- 次の『National Geographic』の記事(課題文省略)を読み、要点をまとめて、 この記事に対する考えを1,000字以内で述べよ(畜産学部)

- 科学技術のあり方について、特に社会との関わりの中でど うあるべきかという観点から自分の考えを400字以内で述べよ(医学部)

- 文学や芸術は何のために存在しているのか、 文学や芸術を大学で学ぶことの意味はどこにあるのか述べよ (字数制限なし)(文学部)

- 地球温暖化による温室効果ガスの濃度上昇という地球環境問題を克服するために化学または生命科学がどのような貢献ができるか800字程度で延べよ(生命科学系学科)

面接

学科試験より重視していると思われる大学(学部・学科)もある(国公立の一部では面接を点数化していることを公表していることも)。「志望理由」、「学部・学科に関わる専門知識への関心」、「高い思考力が身に付いているか」、「日本語の運用能力」を総合的に見られることが多く、その対策が必要となる。理数系では学科面接を行うこともあるので、事前に準備を進めておくことも大切だ。

面接での質問(例)

共通の質問: ◎自己紹介 ◎志望動機(なぜ日本の大学かも含め) ◎海外でどのように勉強してきたか ◎併願校◎入学後、勉強以外でしたいこと ◎大学の印象 ◎帰国後何をしていたのか ◎将来の展望 ◎海外生活で得たもの ◎日本の長所・短所 ◎滞在国と日本の比較 ◎読書歴

- 日本で医師として患者に接するにあたって文化や価値観の違いを感じたらどうするか?(医学部)

- 今までで直面した一番の困難は何か?(法学部)

- 口頭試問[積分・熱機関・てこと滑車と浮力を組み合わせた問題](工学部)

- 滞在国と日本のメディアの違い (社会学部)

- マーケティングに興味を持ったきっかけは? (商学部)

- 滞在国の様子―財政は? 教育は?(商学部)

- 自由貿易の弊害は?(文系)

- 日本の都市はどうあるべきか?(工学系)

- 滞在国の貧困をみる機会はあったか?滞在 国と日本の貧困の質の違いは?貧困は社会保障・財政的に是正できるか?(文系)

- 建築は家庭ゴミを減らすために何が できるか?(理系)

- 滞在国と日本の臓器移植の違い(状況)(医学系)

- 化学に関する口頭試問[有機合成について、酸 塩基について、モル濃度の計算について、希ガスについて](薬学部)

- 登校や引きこもりの子供達に対して望まれる教師対応について(教育学部)

- 日本の外交問題についての意見(法学部)

- 最近の医学に関する時事的内容(医学部)

- 最近の外国のニュースで気になるもの(社会学科)

- 遺伝子組み換え作物についてどう思うか(農学部)

- 文学研究者の書く論文を読んだことがあるか。そのような論文についてどう思うか(文系)

- 滞在国と日本のボランティア精神について (医学部)

- 経営がしたいと分かっているなら、もう勉強する必要はないのではないか(商学部)

- 小学校への英語教育導入についてどう思うか(教育学部)

- 今まで読んだ本で一 番おすすめしたい本とその理由(社会学部)

帰国生入試のエキスパート『駿台国際教育センター』に聞いた|

「帰国生入試」最近の傾向と実際

Q、一般選抜と比べて「帰国生入試は簡単」って本当?

A、帰国生入試での合格校を見ると、一般選抜に比べてレベルの高い大学に合格が出ていますが、それをもって「簡単」と表現することは間違いです。そうではなく、限られた勉強時間の中での競争は厳しい、と言えるでしょう。

また、これは難関国公立・私立大学の場合になりますが、まず書類審査の時点で、「統一試験」や「語学運用能力試験」での非常に高いスコア(海外の難関大学に合格できるレベル)が求められる大学もあります。さらに、それを通過しても入試問題の難易度は簡単ではありません。

しても入試問題の難易度は簡単ではありません。文系だと、「英語」の教科試験は、帰国生が慣れていない“日本的な英語問題”でのハイスコアが求められることがあります。和訳や文法力が求められる問題への演習が必要です。

特に国立大理系では、一般選抜と同一問題、日本式の学習をしていないと解答できない問題が出題されることがあります。入念な準備が必要なことは言うまでもありません。

Q、帰国生入試の勉強は、帰国してから初めても間に合う?

A、志望校にもよりますが、特に、難関国公立・私立大学の合格者の多くは、現地の高校での勉強、統一試験や語学能力試験のスコアアップを頑張りつつも、在学中に一時帰国し、「夏期・冬期講習」等に参加しています。早くから帰国生入試の傾向を把握し、受験までに“自分に足りないもの、必要なもの”をしっかりと認識し、対策をしておくこと。それが、第一志望合格へ近づく対策となるでしょう。理系の場合は、早い段階から日本の教科書の「数学・理科」に取り組む必要があります。

監修(DATA除く)/SAPIX国際教育センター