【特集】帰国子女とその保護者目線で見る東大・京大・早稲田・慶應Vol.1~ 4大学を知る、その前に…考えておきたい“学歴社会”のこと~

「学歴こそ正義」という時代ではなくなってきている現代においても、なお、圧倒的な存在感を示しているのが東京大学、京都大学、早稲田大学、慶應義塾大学。今回は帰国子女と保護者としての目線でこれらの4大学にスポットを当てながら、大学で学ぶ意味やこれからの時代で必要になる力などを全12回にわたり探っていきます。

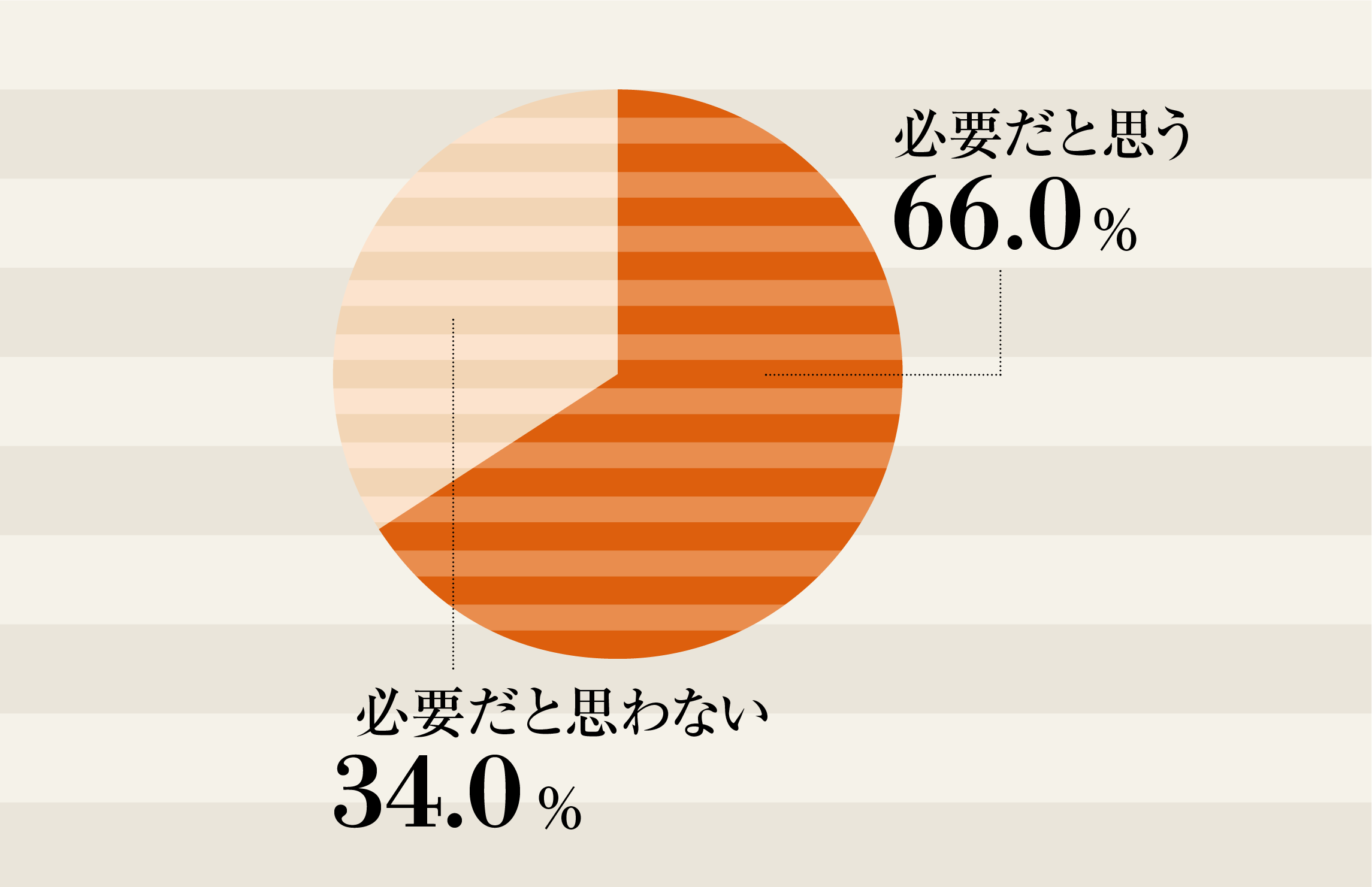

学歴社会の必要性

学歴社会を“必要だと思う派”の内訳は「とても必要だと思う」が8.2%、「必要だと思う」が19.2%、「どちらかといえば必要だと思う」が38.6%。“必要だと思う派”が最多の年代は20代で73.9%。次いで30代68.8%、40代59.5%、50代57.3%。調査では、若い世代ほど学歴社会を必要だと思っていることが伺えた。

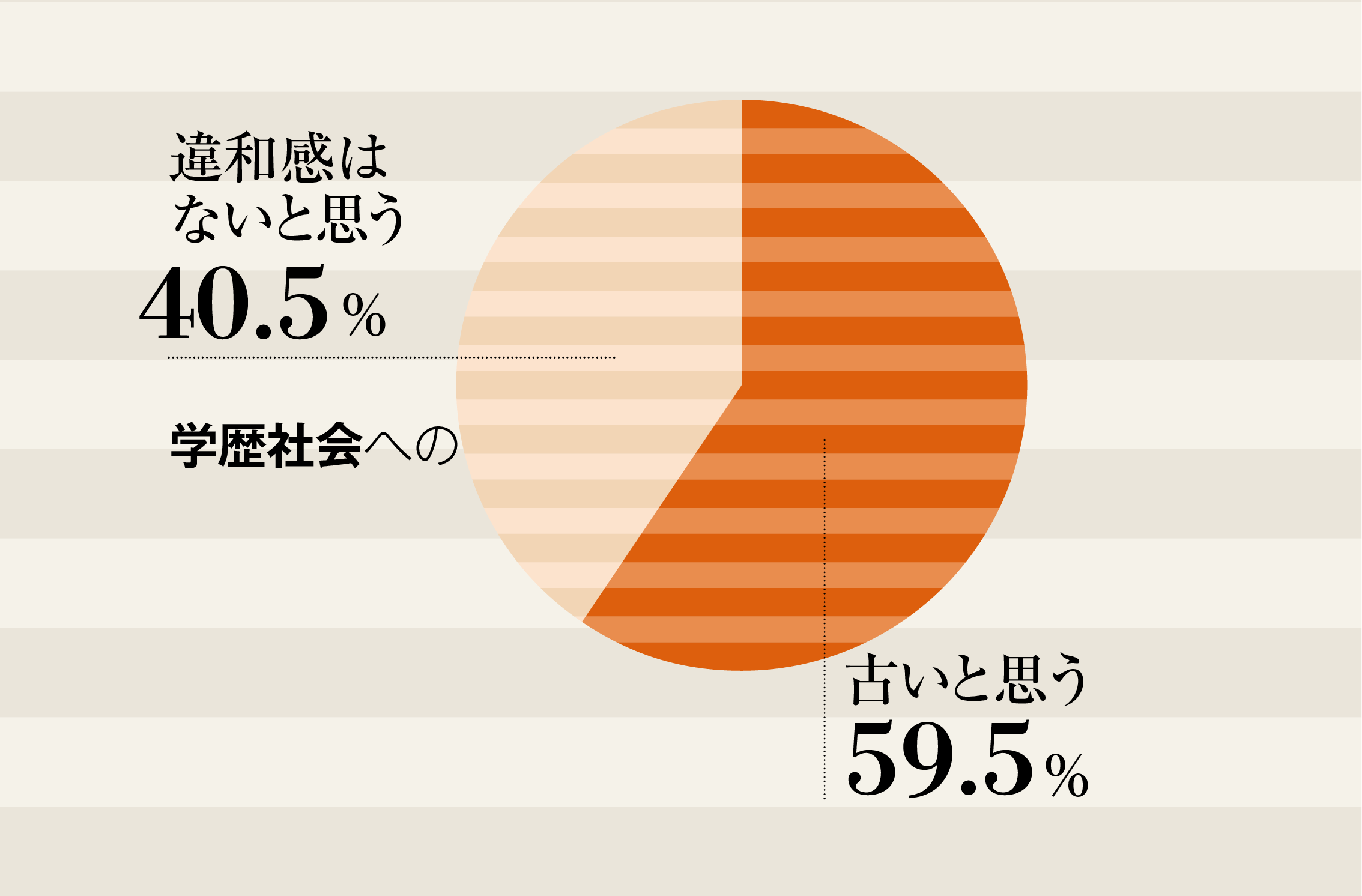

学歴社会への価値観

学歴社会を“必要だと思う派”が多い一方で、学歴社会を“古いと思う派”も半数超え。内訳は「とても古いと思う」が10.5%、「古いと思う」が15.9%、「どちらかといえば古いと思う」が33.1%。“古いと思う派”が最多の年代は50代で63.5%、次いで40代の61.9%、30代58.1%、20代56.4%。世代が上にいくほど「古いと思う」という結果に。

学歴は必要だが、古い…それが現代人の総意か

「2024年 学歴とキャリアの実態調査」(有効回答数629)。上の2つの円グラフは、そのなかから「学歴社会の必要性」と「学歴社会の価値観」をピックアップしたものだ。学歴社会は「必要だと思う派」が66.0%いる一方で、「学歴社会は古いか」と問われると、“古いと思う派”となった人が59.5%と同数近くいた。この結果から「学歴は必要だが、古いとも思う」という意識が浮かび上がってきた。

これから日本で「学歴社会」はどうなっていくのだろうか。教育ジャーナリストの中曽根陽子氏に伺った。

「学歴社会」は今後、「学習歴社会」になるかも

「今後、学歴社会がどうなるか。予測は簡単ではありませんが、今までの東大を頂点とした偏差値的価値観に基づくヒエラルキーがこのまま永続的に維持されるとは考えにくいです。というのも、2024年度の大学進学率は59.1%。短期大学や専門学校などを含む高等教育機関への進学率は87.3%で、いわゆる団塊ジュニアが進学した時代と比べて30%ほど増加。高等教育を受けることは当たり前になってきています。これを前提とした社会形成が進んでいくと『○○大学を卒業した』という学歴の価値が全体的に薄れていくと考えられるからです」(中曽根氏)。

また、日本国内で国際化が進んで日本の大学の存在感が薄まり、前述のヒエラルキーが薄まっていく可能性も。

「そうした時代で重要なのは、大学でどう過ごし、何を得たのか。そしてその先にも学び続ける意欲を持てるか、ということですでしょう。京都造形芸術大学教授の本間正人氏が、ベストセラーの著書『100年学習時代』のなかで”最終学歴ではなく最新学習歴の更新が大切”とおっしゃっていますが、まさにそれです。今後は『学習歴社会』になっていくのかもしれません」(中曽根氏)。

難関・伝統校の得やすさは体験価値の得やすさ

東大・京大・早稲田・慶應といった、いわゆる難関・伝統校を選択する意味も、かつてと比べて変化してきているという。

「学歴が肩書きとしての価値を失っていくこれからの時代においては、「大学名」よりも『大学での物語(ストーリー)』が問われることになると思います。そのストーリーの生まれやすさを、難関・伝統校で学ぶことの価値のひとつととらえることもできるのではないでしょうか。質の高い教員陣や充実した研究資源が揃っていて、学びの環境が整っていること。アカデミックな進路を検討しやすいこと、知的水準の高い学友がいる可能性が高いこと。各界で活躍する卒業生や同窓会ネットワークが強いこと。そうした点だけを見ても、ストーリーの生まれやすそうな環境だと感じられるはずです。ただし、環境を活かせるか否かはやはり本人次第。『目的意識を持って、進学し、大学生活を送ることで、思うような未来が開ける』ということも忘れずにいたいものです。難関・伝統校に進学する意味は、単なる”ブランド”や”安定への切符”ではなく、本人自身がその環境をどう活かし、どう変わるかという体験価値そのものにあります」(中曽根氏)。

お話を伺った方

教育ジャーナリスト 中曽根 陽子

日本国内200校以上を取材。海外の教育視察も行い、紙媒体からWEB連載まで幅広く執筆。講演活動も精力的に行っている。『中学受験親子で勝ち取る最高の合格』(青春出版社)ほか、著書多数。