労働者のスキル習得意欲、「意欲なし」が日本はアメリカの8倍!!

労働者のスキルに関する調査、日米の違いはいかに?

世界No.1求人サイト「Indeed(インディード)」の日本法人であるIndeed Japan株式会社(東京都港区/以下 Indeed)は、日本とアメリカの労働者と採用担当者を対象に、「労働者のスキルに関する日米調査」を実施。スキルについて労働者自身や企業のニーズが日本とアメリカでどの程度異なっているか、また、スキル習得に対する企業の取り組みや姿勢がどの程度異なるか、などを分析し公表しました。その結果を見てみましょう。

【「労働者のスキルに関する日米調査」概要】

調査対象:

A. 労働者調査:20~59歳の男女 日本・米国 各3096名

B. 採用担当者調査:企業の人事・人材採用担当者 日本・米国 各1030名

調査方法:インターネット調査

調査期間:2025年4月11日(金)~ 2025年5月10日(土)

調査監修:早稲田大学政治経済学術院 大湾秀雄(おおわん・ひでお)教授

※構成比(%)、差分(ポイント)は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合や、少数第1位までの計算とは数値が異なる場合があります。

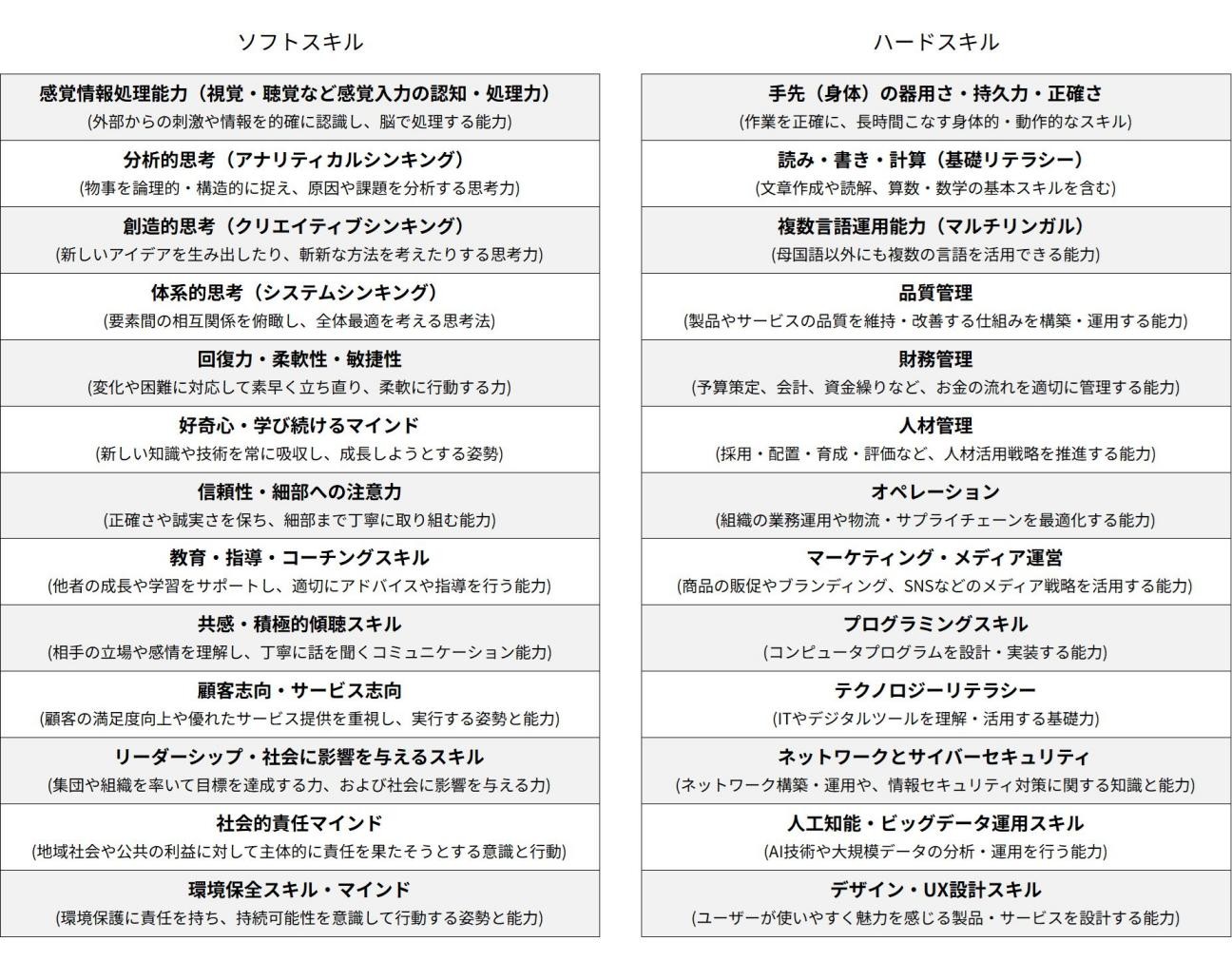

世界経済フォーラムが定義する26項目のスキルとは?

本調査では、労働者のスキルを、世界経済フォーラム(World Economic Forum)が定める「Jobs of Tomorrow: Skills Taxonomy」(将来成長が見込まれる職種に必要なスキル分類法)をもとにした、全26のスキルを用いて調査・分析を実施。コミュニケーションスキルや協調性・論理的思考力・創造性など仕事をするうえでベースとなる個人の能力や資質である「ソフトスキル」と、資格・技術専門知識など教育や訓練で獲得した能力である「ハードスキル」に分類されます(下記)。

日本はソフトスキル、アメリカはハードスキルを重視

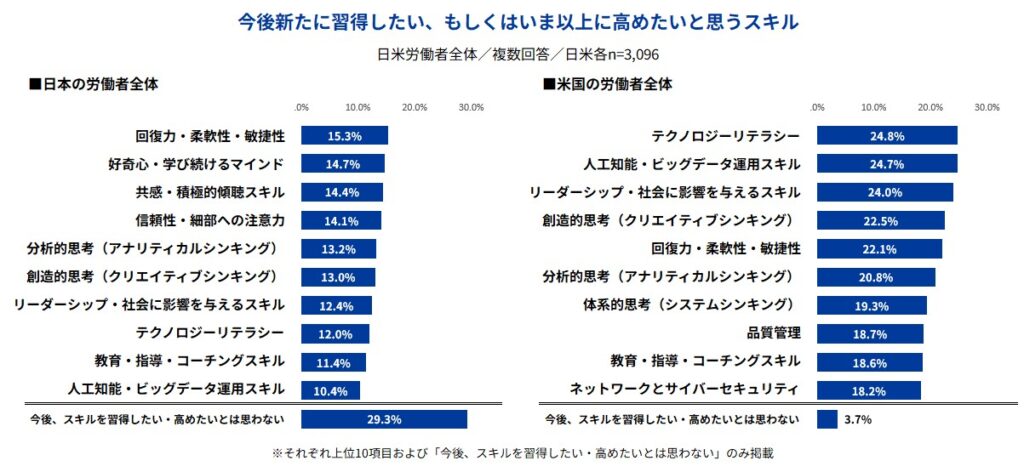

日米の労働者に「自身が今後習得したい・高めたいスキル」を聞いたところ、日本では約3割が「今後、スキルを習得したい・高めたいとは思わない」(29.3%)と回答し、最多の結果でした。「高めたいとは思わない」の回答は、アメリカではわずか3.7%に留まっています。スキルを「高めたいとは思わない」日本人労働者は、同じ回答をしたアメリカ人の約8倍ということになります。

具体的に習得したいスキルを見てみると、日本は「回復力・柔軟性・敏捷性」(15.3%)、「好奇心・学び続けるマインド」(14.7%)、「共感・積極的傾聴スキル」(14.4%)など上位7位までをソフトスキルが占めています。一方、アメリカでは上位2位が「テクノロジーリテラシー」(24.8%)、「人工知能・ビッグデータ運用スキル」(24.7%)となり、ハードスキル、特にIT・テクノロジースキルを身に着けたいという意欲が高いことがわかります。

日本企業の1割「スキルを習得・高めてほしいとは思わない」

日米の企業の採用担当者に「今後、従業員に習得してほしい・高めてほしいスキル」を聴取したところ、日本では約1割(10.9%)が「今後、スキルを習得してほしい・高めてほしいとは思わない」と回答しました。一方、アメリカでは「習得してほしい・高めてほしいとは思わない」の回答はわずか0.5%に留まっています。つまり、アメリカの企業はほぼ100%が社員に「スキルを高めてほしい」と望んでいるのに対し、日本の企業では1割が「スキルを高めなくてもよい」と思っているのです。

具体的に習得してほしいスキルを見てみると、日本では「リーダーシップ・社会に影響を与えるスキル」(24.5%)、「共感・積極的傾聴スキル」(22.4%)、「好奇心・学び続けるマインド」(22.3%)など上位10位がすべてソフトスキルとなりました。一方、アメリカの上位は「信頼性・細部への注意力」(34.5%)、「回復力・柔軟性・敏捷性」(31.6%)、「テクノロジーリテラシー」(29.9%)などで、上位10位内にハードスキルが3つ入る結果となりました。

日本企業はスキルアップを従業員任せ、米は企業で取り組み

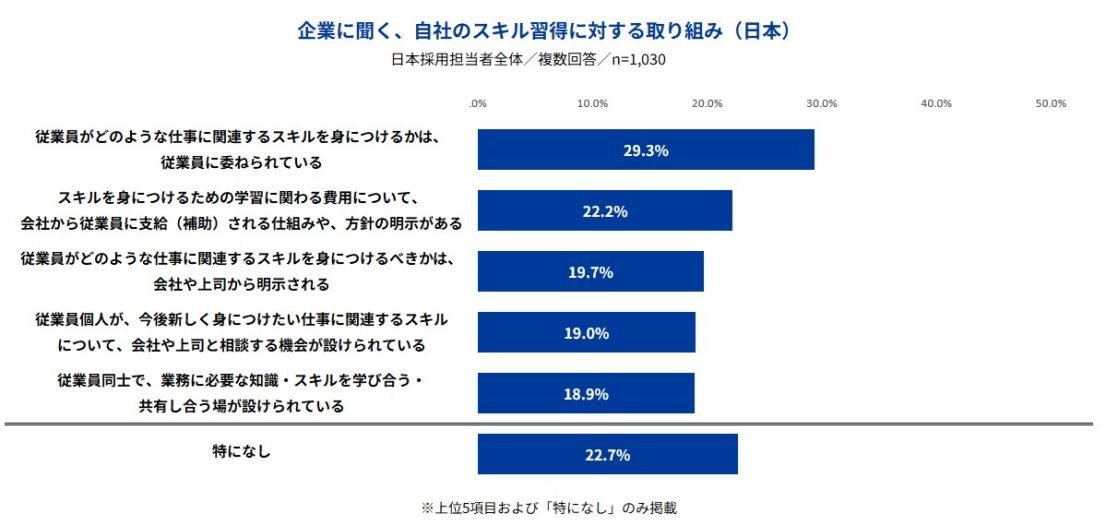

日米の企業に「従業員のスキル習得に対する取り組み」について尋ねると、日本は「特になし」22.7%で2割以上の企業で何の取り組みもされていないことが明らかとなりました。

具体的な取り組み内容をみると、日本では「従業員がどのような仕事に関連するスキルを身につけるかは、従業員に委ねられている」(29.3%)が最多、「スキルを身につけるための学習に関わる費用について、会社から従業員に支給(補助)される仕組みや、方針の明示がある」(22.2%)が2位でした。企業としての取り組みはあっても、その内容については従業員に委ねているケースが多い状況が伺えます。

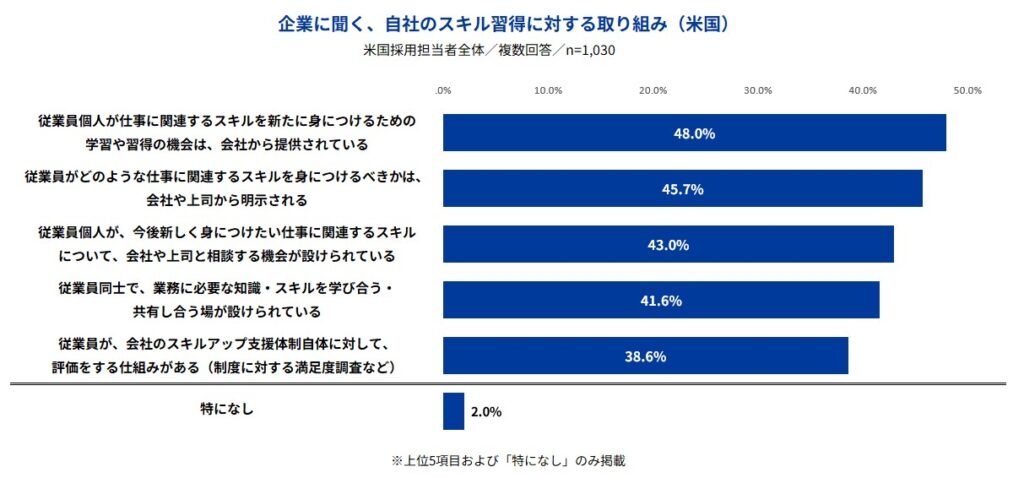

一方、アメリカでは「従業員個人が仕事に関連するスキルを新たに身につけるための学習や習得の機会は、会社から提供されている」(48%)、「従業員がどのような仕事に関連するスキルを身につけるべきかは、会社や上司から明示される」(45.7%)が上位2位で、かつ、これらは約半数の企業にあてはまります。企業が、従業員のスキル習得の内容や機会の提供を積極的に行っていることがわかります。

日本では22.7%であった自社のスキルに対する取り組み「特になし」は、アメリカではわずか2%に留まります。

スキル習得対策、日本企業はやってるつもりも社員に伝わらず?

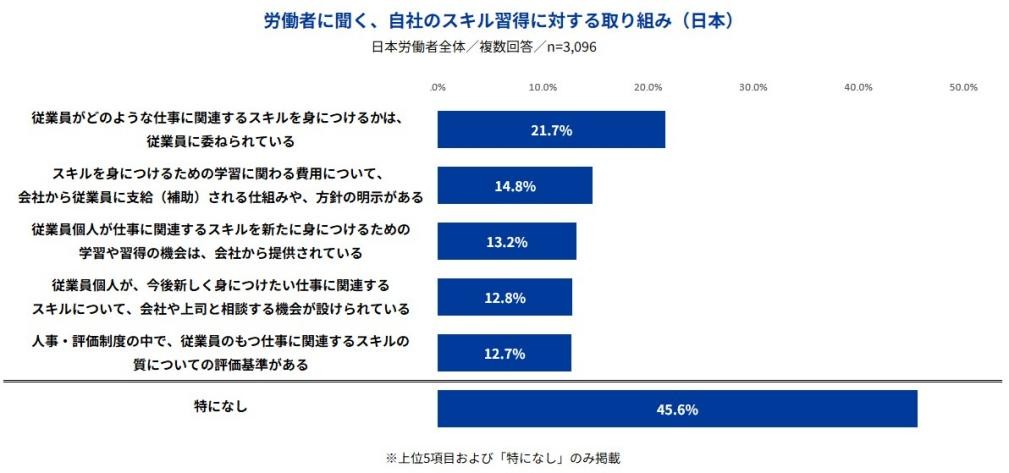

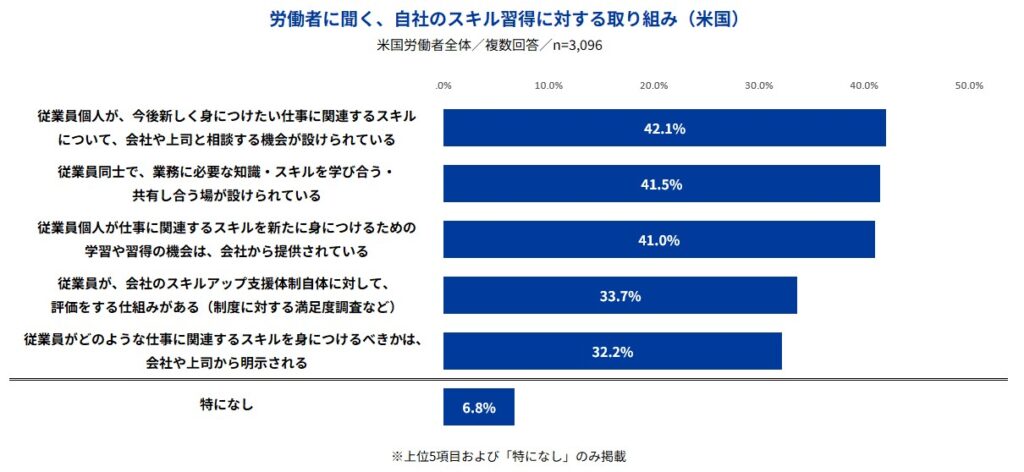

日米の労働者に「自社のスキル習得に対する取り組み」を聞いたところ、日本では「特になし」が45.6%で最多となり、約半数の労働者が「自分の勤務先では何の取り組みもされていない」と認識していました。企業側では「特になし」が22.7%であったことを踏まえると、企業のスキル習得に向けた取り組みが、従業員に伝わっていない状況もありそうです。なお、アメリカでは「特になし」は6.8%のみでした。

取り組み内容をみると、「どのようなスキルを身につけるかは、従業員に委ねられている」(21.7%)が最多、次いで「スキルを身につけるための学習に関わる費用について、会社から従業員に支給(補助)される仕組みや、方針の明示がある」(14.8%)でした。取り組み内容の上位2位は、企業側の回答と同じであり、日本では総じて、スキル習得が従業員に委ねられている状況が多いことがわかります。

アメリカでは「従業員個人が、今後新しく身につけたい仕事に関連するスキルについて、会社や上司と相談する機会が設けられている」(42.1%)、「従業員同士で、業務に必要な知識・スキルを学び合う・共有し合う場が設けられている」(41.5%)が上位2位となりました。日本とは対照的に、企業から積極的にスキルに関する学習・習得やコミュニケーションの機会が提供されている様子がわかります。

タレントマネジメントの有無、日米で大きな差

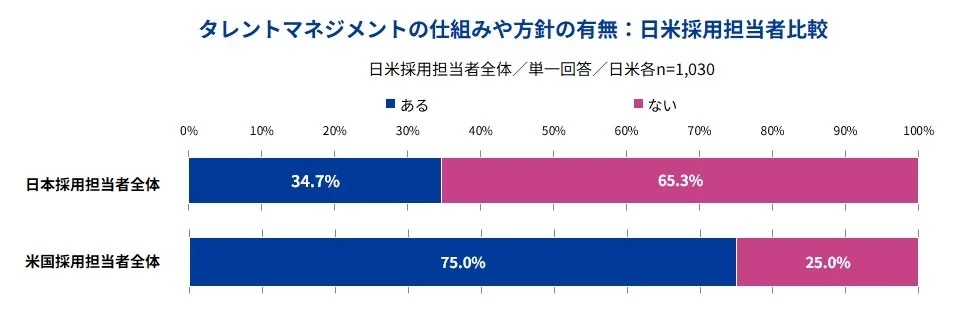

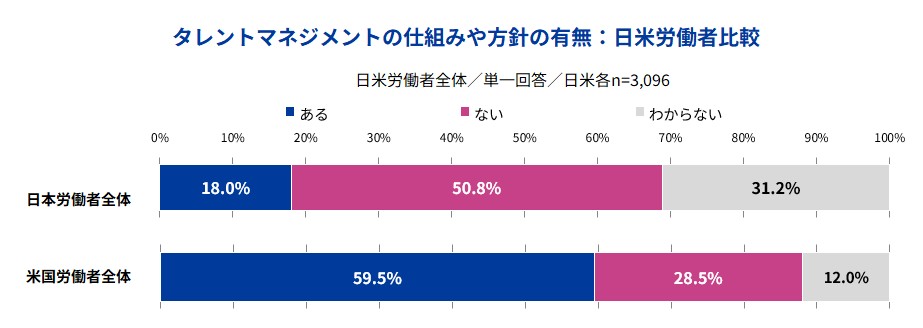

従業員をスキルアップさせ、企業を成長に導く方策として「タレントマネジメント」があります。1990年代後半から2000年代初めにかけて提唱され始めた、企業が戦略的に優秀な人材(タレント)を採用・育成・配置・評価・維持し、組織の成長と成果を最大化しようというマネジメント法で、欧米を中心に広まってきました。この「タレントマネジメント」の取り組み状況を尋ねたところ、日米で大きな差が生じました。

企業への調査では、日本でタレントマネジメントの仕組みが「ある」と答えたのは34.7%でしたが、米国では75%にのぼり、40.3ポイントの差が見られました。また労働者にも、勤務先での「タレントマネジメント」の導入状況を尋ねたところ、日本では「ある」が18%。対して米国では「ある」が59.5%で、やはり41.5ポイントの差がありました。

日本企業のスキル習得無関心は国際競争力の減少につながる

調査結果に対し、調査監修者の早稲田大学政治経済学術院教授・大湾秀雄氏は下記のようにコメントをしています。

「日本の労働者のスキル習得意欲が低いという事実は、過去の先行調査でも明らかになっていましたが、今回、日本企業も従業員のスキル習得促進に向けた方針や取り組みが、米国に比べ、大きく立ち遅れていることが明らかになりました。

米国企業は、生成AIなど新技術の活用に積極的で、従業員にもテクノロジースキルや変化への対応力を求めるようになっており、それが従業員のスキル習得支援にもつながっています。対して、日本では、キャリア自律性を奪うような配置制度を続ける一方、従業員のスキル習得に関し無策である企業が多い様子が明らかとなりました。その一方で、従業員に『好奇心・学び続けるマインド』を求める企業が多いのは皮肉であると言えます。こうした傾向が続けば、日本は人的資本蓄積が遅れ、国際競争力をさらに急速に失っていくと考えられるでしょう。経営者は、より危機感を持つことが求められます。」

(取材・文/大友康子)