環境変化で悩む子どもたち。21.7%の親が「まったく相談してこなかった」と回答

海外で暮らす読者の皆さんの多くは、お子さんが9月に新学期を迎えるという方も多いのではないでしょうか。子どもが新しい環境に適応するのは、大人が思っている以上に大きなストレスを伴うことがあります。学校や友人関係、生活リズムの変化など、さまざまなプレッシャーが子どもを悩ませる要因になるようです。

今回は、環境の変化と子どもの悩みについて、株式会社NEXERが青山ラジュボークリニックと共同で、事前調査で「子どもがいる」と回答した全国の男女500名を対象に、「子どもの悩み」についてのアンケートを実施した結果を紹介します。

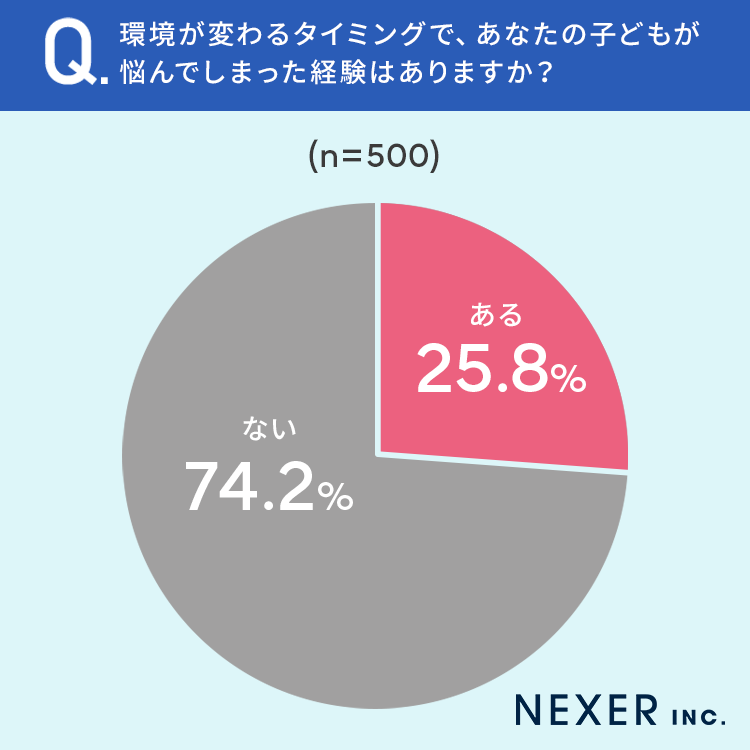

25.8%の親が、環境の変化で子どもが悩んだ経験が「ある」と回答

まずは入園や入学、新学年や就職など環境が変わるタイミングで、子どもが悩んでしまった経験はあるか聞いてみました。

その結果、25.8%の方が、環境が変わるタイミングで子どもが悩んでしまった経験が「ある」と回答しています。

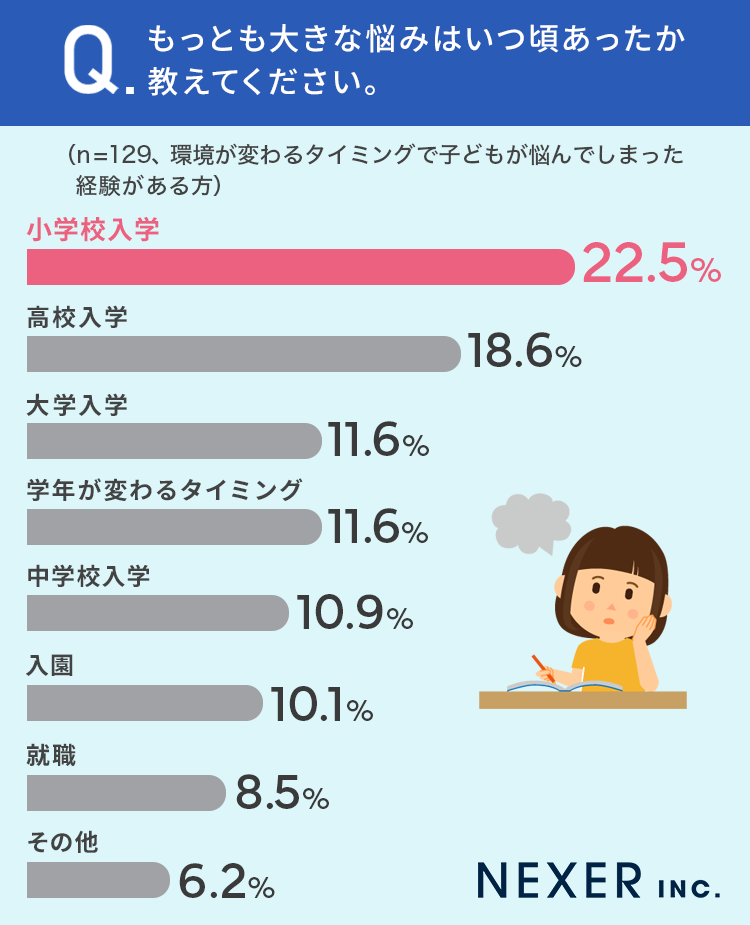

もっとも多かったのは小学校入学時、次いで高校入学が二番目に

では、もっとも大きな悩みはいつ頃あったか聞いてみました。

もっとも多かったのは「小学校入学」で、22.5%の方が回答していました。次いで「高校入学」が二番目に多く18.6%、三番目は「大学入学」「学年が変わるタイミング」が11.6%でこれに続きました。

その頃、子どもはどのような理由で悩んでいたのかを聞いてみたので一部を紹介します。

●「小学校入学」どのような理由で悩んでいた?

・人見知りで周りの子どもたちになじめず、行きたくなくなったことがあった。(40代・女性)

・一人で家まで帰宅出来るのか心配だった。(30代・女性)

・保育園の先生と離れたくない。(30代・女性)

●「高校入学」どのような理由で悩んでいた?

・どこの高校を選ぶのかすごく悩んでいました。学力か校風か。(40代・女性)

・早起きが苦手なのに学校が遠く、少し憂鬱になっていた。(40代・女性)

・近くにちょうどいい学校が少なく倍率も高くて。(40代・女性)

●「大学入学」どのような理由で悩んでいた?

・自分のやりたいこと。(40代・男性)

・大学の学部を決めるのに悩んだ。文系と違い理系は様々な方向性があって就職先も全く違う、学費も含め就職活動を見据えて納得できるものを探すのに悩んだ。(50代・女性)

・大学の課題が沢山ありすぎて、バイトをかけ持ちしながらキャパ不足になって悩んでいた。(50代・女性)

・進学校の中高一貫に行ったのに、メイクの仕事をしたいと言い出し、何とか話をして大学に行く気持ちにはなったのだが、何学部を目指しいていいのかを悩んでいた。(60代・男性)

●「学年が変わるタイミング」どのような理由で悩んでいた?

・新しい担任が、違う学校から赴任したての先生で、どんな先生か前情報が全くないことに子どもが不安がっていた。(40代・女性)

・きちんと友達ができるのか。(40代・女性)

・クラス替えがあり、仲の良い友達とクラスが違くなってしまって、友達ができず悩んでいた。(40代・女性)

・引っ込み思案なのでクラス替えの度に不安がっていた。(50代・女性)

●「中学校入学」どのような理由で悩んでいた?

・生活で変わることが多くて、対応するのに苦労した。(40代・女性)

・仲良しの幼稚園、小学生の友達から離れ、違う学区の中学へ行き、思春期もあり反抗的であれていた。(50代・男性)

・中学受験をして地元のお友達と離れたし、朝のラッシュの中一人で地下鉄に乗って通学できるのか、いつになったら慣れるのか心配だった。(50代・女性)

●「入園」どのような理由で悩んでいた?

・園での我慢がストレスになり自宅で癇癪を起こすようになってしまった。(30代・女性)

・幼稚園に通うのを怖がった。(30代・女性)

・幼稚園のバスに乗らず幼稚園の先生を困らせていた。(40代・男性)

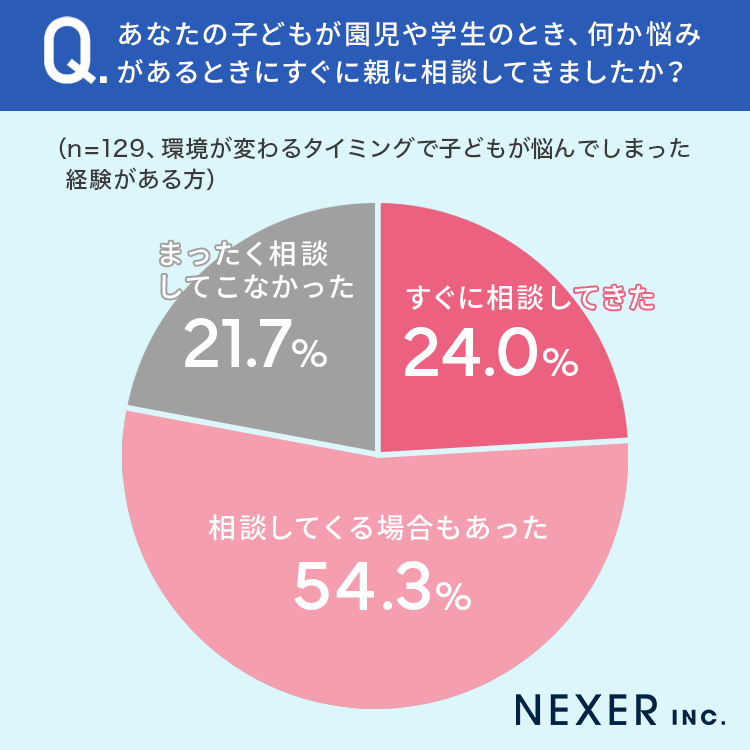

21.7%の親が「子どもがまったく相談してこなかった」と回答

続いて、あなたの子どもが何か悩みがあるとすぐに親に相談してきたか聞いたところ、21.7%の方が「子どもがまったく相談してこなかった」と回答しています。

子どもが相談してきたときは「とにかく聞く」

まずは「相談してくる」と回答した方に、子どもが相談してきたときはどのように対応するか聞いてみたので一部を紹介します。

・自分のやってきたことを伝えてきた。(30代・男性)

・夫と共有し、先生に伝えるか相談。(30代・女性)

・とりあえず話を聞いて改善策をねった。(30代・女性)

・まずは、聞く。内容によっては、励ましたり、共感したり。(40代・女性)

・とにかく気が済むまで話をきく。その上で、どうすればいいか二人で考える。答えが出なくても、話を聞くだけで前向きになることはある。(40代・女性)

・話を聞いただけ。特にアドバイスはしていない。(50代・男性)

子どもが相談してきたときには、まずしっかり話を聞くことを大切にしている親が多数のようです。否定せずに共感し、とことん甘えさせたり、夫婦で共有したりしたうえで学校と連携を図るケースも。アドバイスよりも「聞く姿勢」を重視する声が目立ちました。

子どもが相談してこない理由とは?

一方で「子どもがまったく相談してこなかった」と回答した方に、子どもが相談してこない理由を聞いてみたので一部を紹介します。

・自分でもどうしたらいいかわからないから。(30代・女性)

・親には心配かけたくないと思っていて、友達には相談していた。(50代・女性)

・親がうざいと思っていたようで心を開かなかった。(50代・女性)

・恥ずかしいから。(60代・男性)

・親に心配をかけたくなかったから。(60代・男性)

子どもが相談してこなかった理由として多かったのは、「親に心配をかけたくない」「恥ずかしい」「どうしたらいいかわからない」といった声。思春期特有の距離感や親への遠慮が影響しているようです。

見えない悩みに気づけるか?親子の心の距離を考えるきっかけに

今回は「子どもの悩み」に関する調査結果について紹介しました。

環境変化で悩んでしまった子を持つ方の21.7%が「子どもがまったく相談してこなかった」と回答しています。子どもが悩みを相談してこない背景には、「心配をかけたくない」「どう話していいかわからない」といった心理があるようです。

そのため、普段から親子で話しやすい雰囲気づくりや、小さな変化に気づく姿勢が大切といえますが、そのためには、普段から子どもの何気ない話も「そうなんだ」「よかったね」「どうだった?」などの相槌で、とにかく「聞く」ということがポイントかもしれません。

また、子どものちょっとした言葉や行動などが気になったら、保護者の方も一人で抱え込まず、まずは夫婦や親同士で話してみて、それからさりげなく「学校どう?」「友達できた?」などと子どもに話しかけてみるというのも一つの方法かもしれません。

慣れない環境で暮らす場合、子どもに限らず保護者の皆さんが不安を抱えることもあるでしょう。ぜひ親子で一緒に穏やかに乗り切って、“慣れない環境”ではなく“新しく出会いの多い環境”とポジティブに変換して、元気に過ごしていただければと願います。

※引用元「株式会社NEXERと青山ラジュボークリニック愛知提携院による調査」

(取材・文/小野眞由子)