日本企業とグローバル企業のビジネス英語力は“4倍の差”、ホテル業界は初級レベルが最多……調査結果を発表

日本企業のビジネス英語力の実態は?

日本企業のビジネス英語力の実態を示す興味深い調査結果が発表されました。株式会社レアジョブの子会社である株式会社プロゴスでは、ビジネスの場で使える英語スピーキング能力を測るテスト「PROGOS®」を提供しており、受験者数が100万人を突破したことから、その受験データを活用して日本企業の英語スピーキング力に関する調査を実施しました。

本記事では、調査結果の一部を引用するとともに、「グローバル子女教育便利帳」の読者に向けて、株式会社プロゴス取締役会長の安藤益代さんからお寄せいただいたコメントを紹介します。

■調査背景

「PROGOS®」は、外国語の運用能力を同一の基準で測ることができる世界共通の標準「CEFR(セファール)」(※1)に準拠しています。また、受験はオンラインで約20分、AIによる自動採点で結果がすぐにわかるのが特長です。日本を中心に106の国と地域の100万人におよぶ受験データをもとに、英語スピーキング力に関する調査・分析を実施。その結果、日本のビジネスパーソンの英語能力の傾向と、日本企業のスピーキング力育成への課題が明らかになりました。

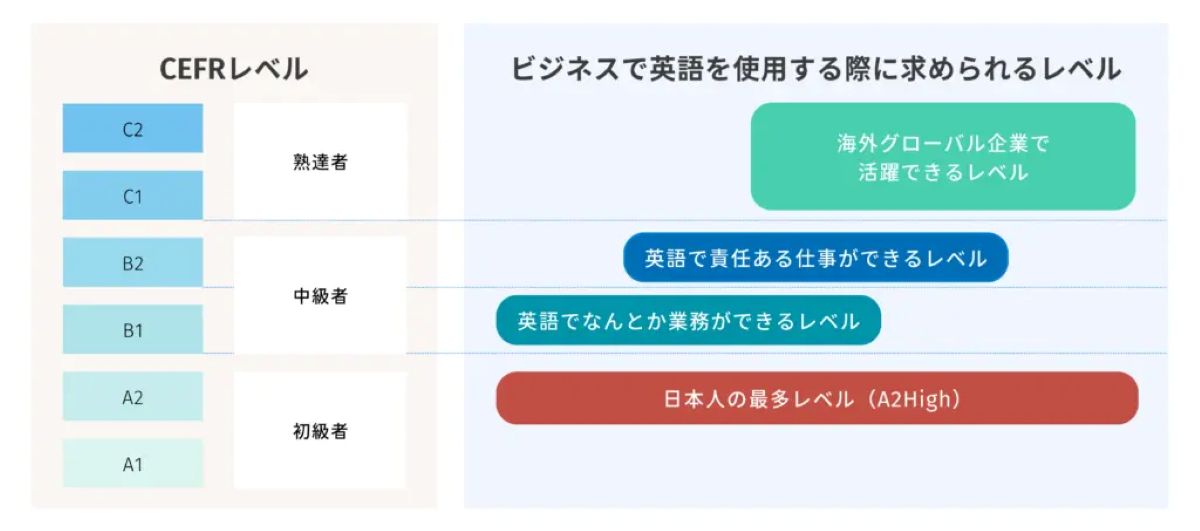

本調査では、「CEFR」のレベルに基づき、結果を解説しています。

結果①「責任ある英語業務」を担える人材、日本企業はグローバル企業の4分の1

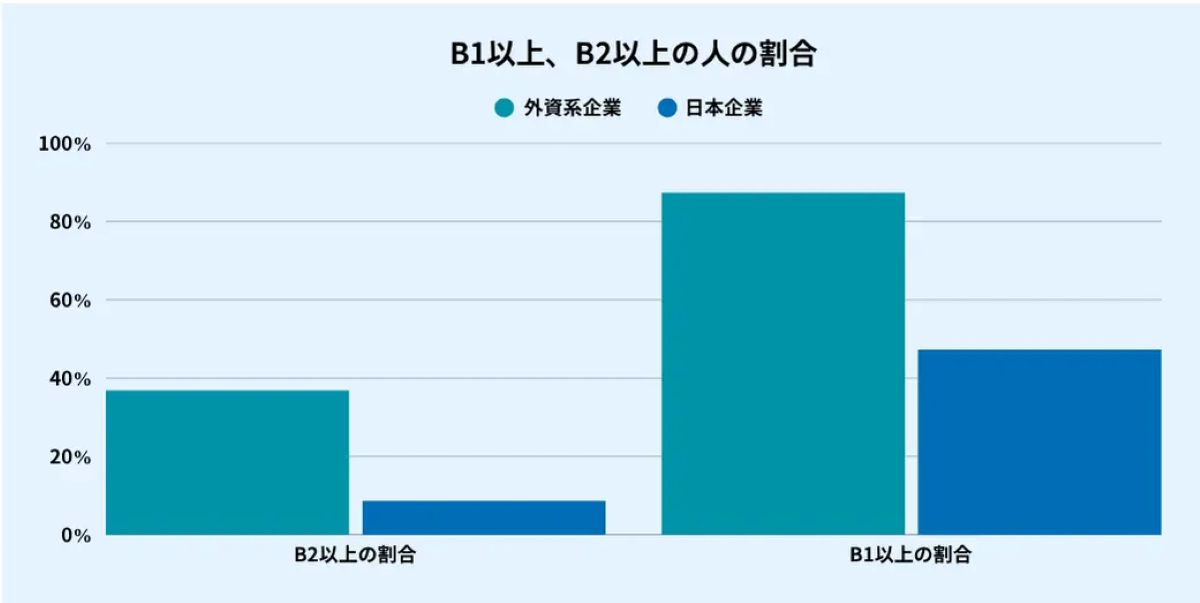

グローバル企業(※2)では9割近くの従業員が英語で仕事ができる状態で、そのうち4割が英語で責任ある仕事ができる「B2」レベルであることがわかり、業務において英語でのコミュニケーションが円滑にできていることが推察されます。一方、日本企業では、「B2」レベルの従業員は1割に満たず、グローバル企業における割合の4分の1程度に留まるなど、従業員のスピーキング力に顕著な差があることがわかりました。

※2 日本国内に拠点がある外資系企業ならびに海外に拠点をもつ外資系企業のこと

結果②ホテル業界の深刻なスピーキング力不足が判明

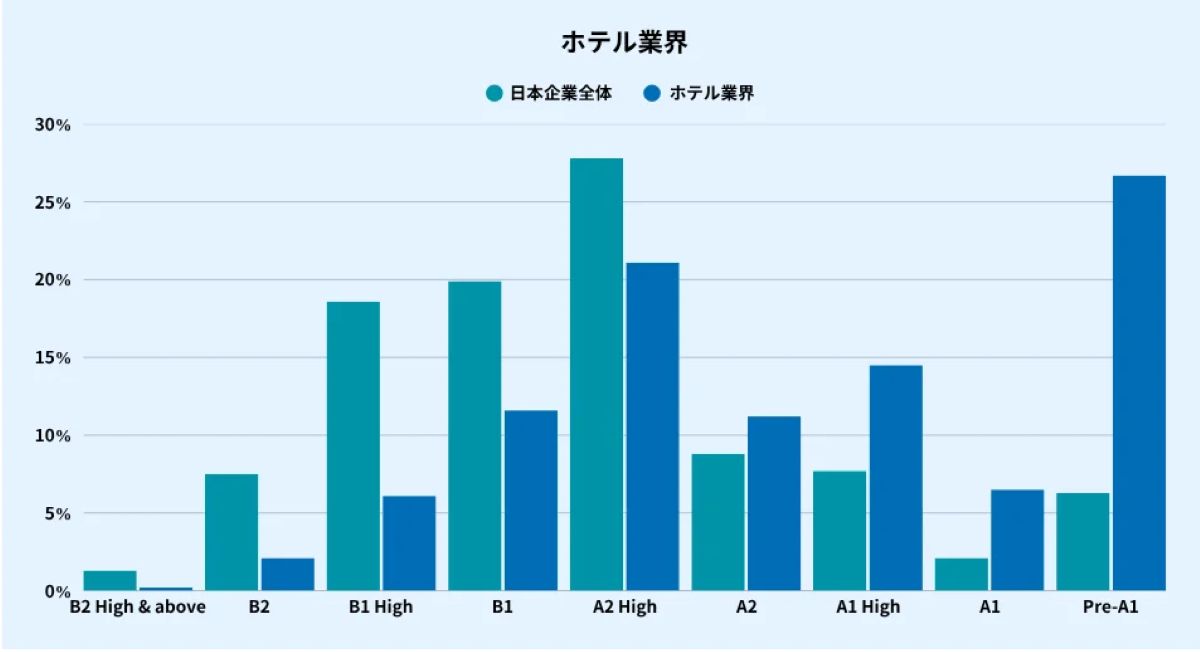

2025年上半期(1~6月)の訪日外国人旅行者数は2,100万人に達しました(※3)。インバウンドの増加に伴い、ホテル業界では英語対応のニーズが急速に高まっています。一方、ホテル業界全体でのスピーキングレベルの分布は初級の「Pre-A1」が最多で、日本企業全体と比較しても極めて低いという実態が明らかになりました。

ほかにも、英語でなんとか仕事ができる「B1」レベル以上は2割、「B2」レベル以上となると2%に留まるなど、英語で業務を遂行し得る人の割合が日本企業全体の平均よりもかなり低い結果となりました。

今後も増加し続けると予想されるインバウンド需要に対応するための人材育成・人材獲得が急務であることが示されました。

※3 日本政府観光局調べ

結果③場所を選ばず受験可能、企業の人材採用の場でも活用

「PROGOS®」は場所や時間を問わず受験が可能で、自動採点により素早く結果が返却される手軽さなどから、企業で人材を採用する際にも広く活用されています。

また、新卒・中途の採用応募者に「PROGOS®」の受験を課した企業では、従業員よりも英語能力がかなり高い応募者を獲得できています。

結果④スピーキング力とリスニング・リーディング力に大きな乖離

英語を学ぶ多くの人が受験しているTOEIC®L&Rと、「PROGOS®」の両方を受けた100,844人の受験データを活用し、技能間の比較分析を行いました。

CEFR レベルを共通の尺度として比較したところ、全対象者のうちリスニング・リーディング力が「B2」レベル以上の人は33%いましたが、そのうちスピーキング力が「B2」レベル以上の人は 7%にも満たないことがわかりました。これにより、依然としてリスニング・リーディング力とスピーキング力との間には大きな差があり、英語を使って業務を遂行できる能力があるかどうかを判断するには、スピーキング力の測定が重要であることが改めて確認されました。

英語が話せることはキャリアの選択肢を増やし、アドバンテージに

グローバル化がいっそう進む現在、日本のビジネスシーンにおいて、使える英語を話せることは欠かせない能力であるといえます。本誌の読者のなかには、帰国後の英語力の維持に努めている生徒・学生や、その保護者の方も多いと思います。そこで、株式会社プロゴス 取締役会長 安藤益代さんに、本誌読者に向けたコメントをいただきました。

「これからの日本企業にはグローバルな成長が不可欠で、社員には、多様な国の人と英語でコミュニケーションをする能力が求められています。ところが、この分析レポートからわかるように、仕事で英語を使いこなせる日本人はとても少ないのが現状です。特にスピーキング力は日本人の弱点です。これは逆に、英語が話せることは、キャリアの選択肢を増やし、アドバンテージになると示唆しています。

このような背景から、異文化の人と接し生の英語を使う海外生活は、お子さんにとってかけがえのない経験であると言えます。保護者としても、帰国後もお子さんの経験を尊重し、将来のプラスになるように寄り添ってあげるのがよいと思います」

安藤さんご自身も帰国生の母であるとのことで、実体験からのアドバイスもくださいました。

「私自身も米国で子育てを経験し、帰国後も子どもが海外生活で得た感性を大切にするように心がけました。英語面では、家庭内に英語に自然に触れる環境を整えました。また、本人が望めば、会話レッスンやイベント・サマーキャンプ・海外研修などにも参加させました。

英語テストを受けて目標を作ることも、学ぶ意欲につながります。ちなみに、欧州・アジア諸国では大学卒業時にCEFR B2(仕事で英語を使いこなせるレベル)を必須とする国が多いです。これもひとつの目安になるでしょう。海外生活を体験した若い人たちが、英語力をさらに伸ばして世界に活躍の場を広げてくれることを願っています」

「PROGOS® 100万人受験 特設サイト」では、企業の活用事例や受験データの傾向を公開中。https://progos.ai/lp/1million.html

(取材・文/中山恵子)