3歳から中学生のプログラミングコンテスト、2,000作品超からグランプリ決定(前編)

最終審査会に16名が進出

日本全国の3歳から中学生までを対象にしたプログラミングコンテスト「第2回ドコモ未来ラボ」(以下、「ドコモ未来ラボ」/主催:株式会社 NTT ドコモ)の最終審査会が3月22日(土)に行われた。第2回の開催となる今回は、「未来の新発明」をテーマとしたプログラミング作品を募集。第1回の約2倍となる2,056 作品の応募が寄せられたなか、<未就学児童の部>の高鷹迅さんの作品「みらいのまほうどうぶつえん」がグランプリに選ばれた。

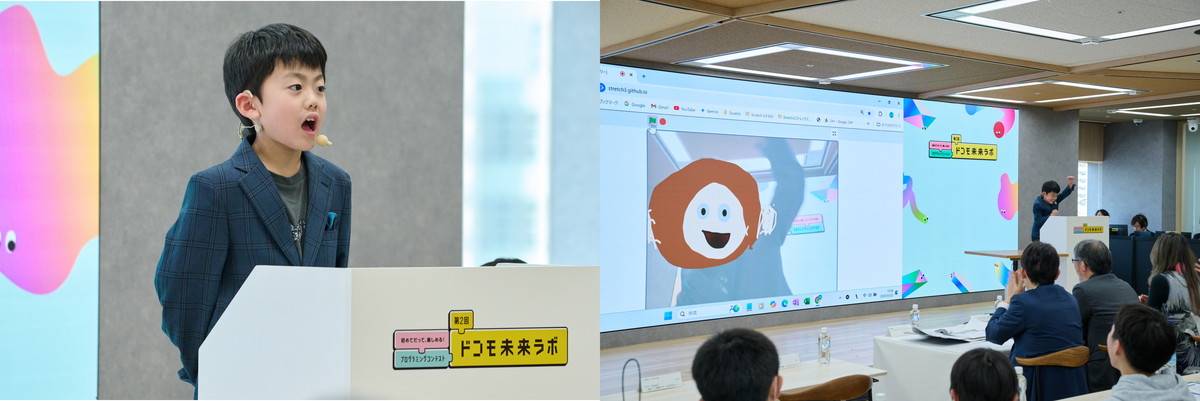

本コンテストの審査基準は、固定概念にとらわれない発想力、プログラミングを通した表現力、未来への期待が感じられる未来力の3点。この日は事前審査を通過した16名が最終審査会に臨み、ステージ上でプレゼンテーションを行った。大勢の前で実演したり、審査員の質問に答えたりと、緊張するような状況のなかでも堂々とした発表を行った子どもたちに、あたたかい拍手が送られた。

「楽しいと思った」グランプリ受賞の高鷹迅さん

最終審査会に参加した16名と作品名、受賞結果は以下のとおり。

◆グランプリ

高鷹迅(こうたか・じん)さん

作品名:「みらいのまほうどうぶつえん」

※<未就学児童の部>の最優秀賞作品

「どうぶつの名前を呼ぶと、ぼくが描いたどうぶつの絵があらわれます。そして、ひとのうごきにあわせて、いっしょにうごきます。声とうごきでそうさできるので、小さな子でも、どうぶつになりきって楽しむことができます」という高鷹さんは、ライオンやサル、ブタの真似をして体を動かしながら、プレゼンテーションを行った。

審査員の石戸奈々子氏(いしど・ななこ:慶應義塾大学教授/CANVAS理事長)が「どうして自分の動きに合わせてつくろうと思ったのですか?」と尋ねると、「楽しいと思ったから」と笑顔で回答。同じく審査員の西村真里子氏(にしむら・まりこ:株式会社HEART CATCH代表取締役・プロデューサー/武蔵野美術大学 客員教授)は、「自分よりも小さな子どもにも使ってほしい、というのが特に素晴らしいと思いました」と評した。

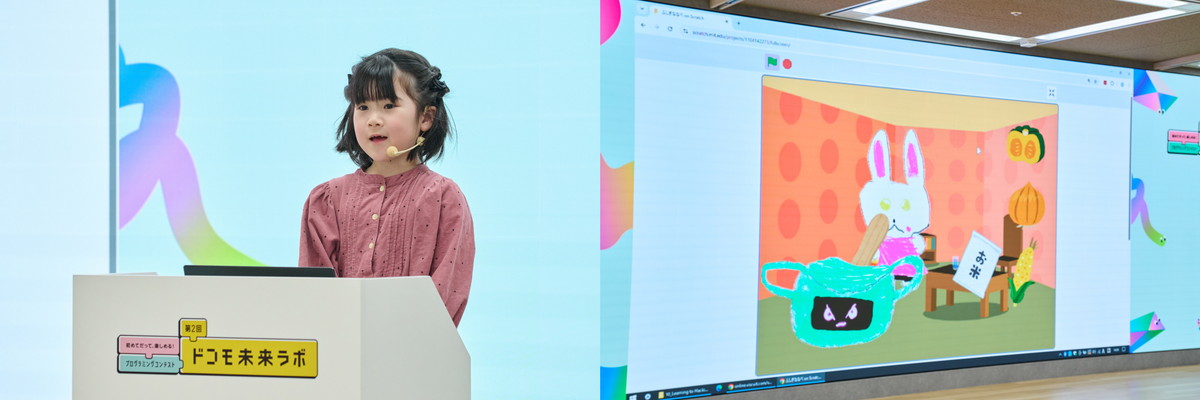

<未就学児童の部>

◆発想力賞

中井恵那(なかい・えな)さん

作品名:「ふしぎななべ」

「”ふしぎななべ”というはつめいひんをプログラムしました。 ざいりょうを2こいれてまぜると、いろいろなりょうりをつくってくれます。みらいのなべなので、ざいりょうからはそうぞうもできないようなりょうりをつくってくれます。いれたざいりょうによって、なべのロボットのひょうじょうもかわります」

◆表現力賞

荒木孝介(あらき・こうすけ)さん

作品名:「速く走れてどこにでも行ける靴」

「ぼくのつくった作品ははやくはしれてどこにでもいけるくつです。はしるのがすきだけど疲れてしまうため作りました。好きな青い靴をはくと宇宙までいけるという動きを表現しました」

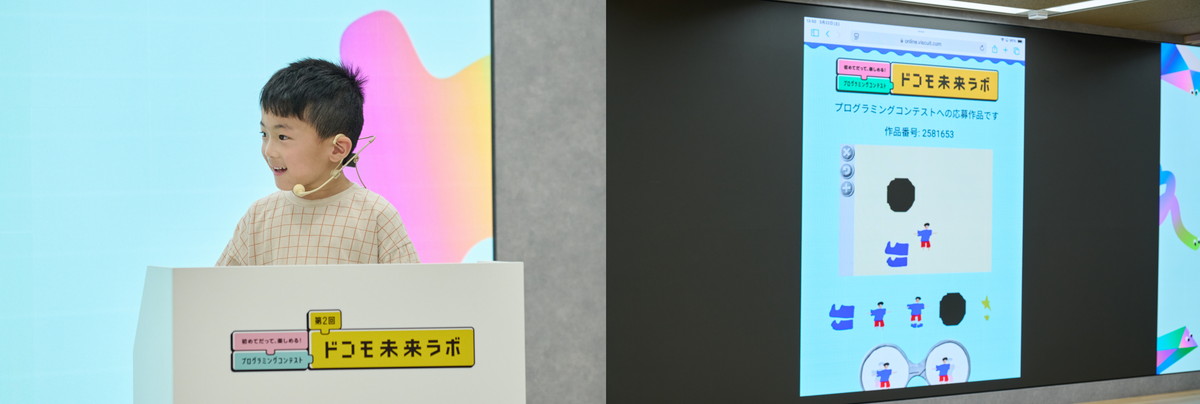

◆未来力賞

下里響生(しもざと・ひびき)さん

作品名:「おかたづけキャッチャー」

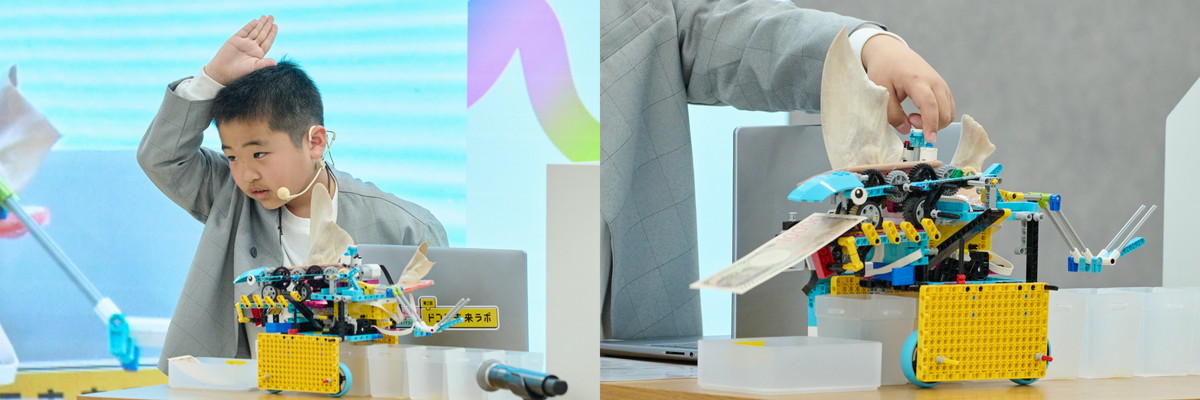

「クレーンゲームみたいなアームがくるまについたロボットです。アームでゴミをひろっておかたづけしてくれます」。おかたづけが苦手だという下里さんに、審査員の原田康徳氏(はらだ・やすのり:プログラミング言語 ビスケット開発者/コンピュータのはかせ)は「僕たち研究者は苦手なことをきっかけに研究することが多いんです」とエールを送った。

<小学校1~3年生の部>

◆最優秀賞

池田裕樹(いけだ・ひろき)さん

作品名:「花火で花をいっぱい咲かせよう」

「テレビでせんそうがおこっているのを知り、悲しい気持ちになり、少しでもみんなが嬉しい気持ち、 やさしい気持ちに変わったら良いなと思って作りました。 ボタンを押すと花火が上がり、花火は雨になって水の無いあれた土地にふって、きれいな花をいっぱい さかせます」

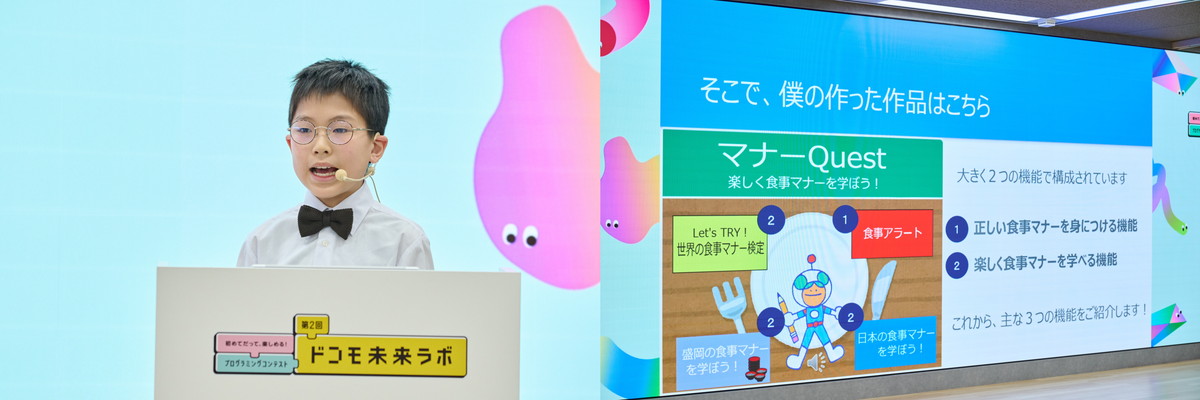

◆発想力賞

菅原快晴(すがわら・かいせい)さん

作品名:「マナーQuest ~楽しく食事マナーを学ぼう!~」

「食事マナーをゲーム感覚で楽しく学べるプログラミングです。正しい食事マナーを身につける機能、楽しく食事マナーを学べる機能と、大きく2つの機能で構成されています」

◆表現力賞

土田晃輔(つちだ・こうすけ)さん

作品名:「次世代型募金箱 仕分けジョーズ」

「コイン、新紙幣を判別・仕分けし、合計金額を計算する次世代型募金箱です」。サメが好きだという土田さんは、「能登半島の地震で被害を受けた人や生き物、サメを助けたくてつくりました」と話した。

◆未来力賞

山下瑳久(やました・さく)さん

作品名:「アイシャルディスタンス」

「アイシャルディスタンスは、目が悪くなるのをふせぐためのプログラムです。デジタルききを使ったり、読書をするときに目を守る3つのポイント(①画面から30cmいじょうはなす、②明るい場所で使う、③ていきてきに目を休める)を 守れるように助けてくれます。使い方がかんたんなので、子どもからお年よりまでだれでも使えます」

(後編)へ続く。

(取材・文/中山恵子)