親と子の「幸せ」実感に相関関係(後編)

昨日はベネッセ教育総合研究所が東京大学社会科学研究所との共同で調査・発表した【親子の幸せについて考えるデータ】のまとめをチェック。

今現在「とても幸せ」と回答した保護者の子どもが親と同じく「とても幸せ」と回答した割合が46.6%であるのに対し、「幸せでない」と回答した保護者の子どもが今現在「とても幸せ」と回答した割合は17.6%にしかすぎず、親子の幸せの実感(以下、幸せ実感)には関連があることがうかがえた。

本日も、調査結果をまとめたデータの続きを見てみよう。

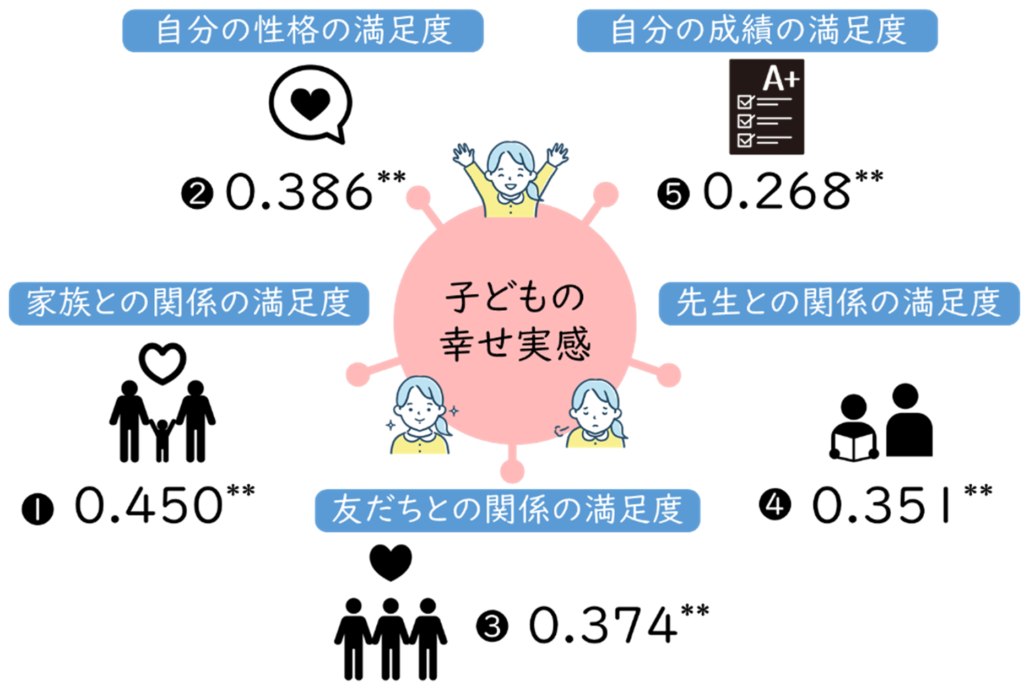

子どもの幸せ実感には「家族との関係」が最も影響あり

幸せ実感との相関を「家族との関係」「自分の性格」「自分の成績」「家族との関係」「友だちとの関係」「学校の先生との関係」という6つの観点で調べ、それぞれを相関係数で表した結果が下記の図の通り。それによると、「家族との関係」が「0.450」で最も高く、子どもの幸せ実感には「家族との関係」が非常に重要であることが分かった(数値が「+1」に近いほどブラスの関連が強いことを示す)。

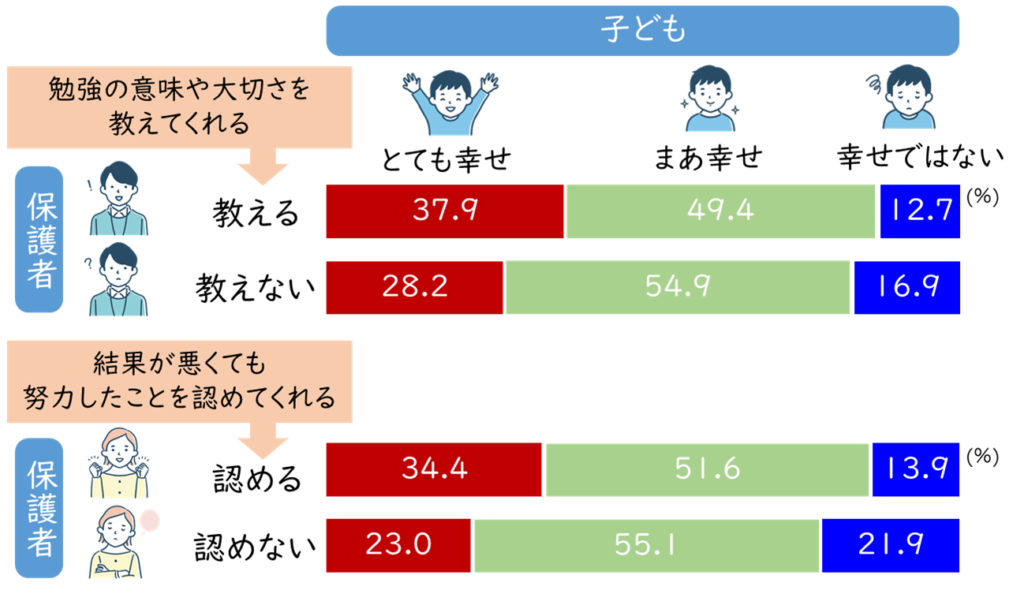

学習場面では勉強の「意味づけ」や努力の「承認」が大切

「学習場面での保護者のかかわり」と子どもの幸せ実感との関連をみたところ、「勉強の意味や大切さを教えてくれる」「結果が悪くても努力したことを認めてくれる」などの項目で、それらを肯定されている子どもは幸せ実感が高かった。保護者の役割として、勉強の「意味づけ」や努力の「承認」が重要と言えるだろう。

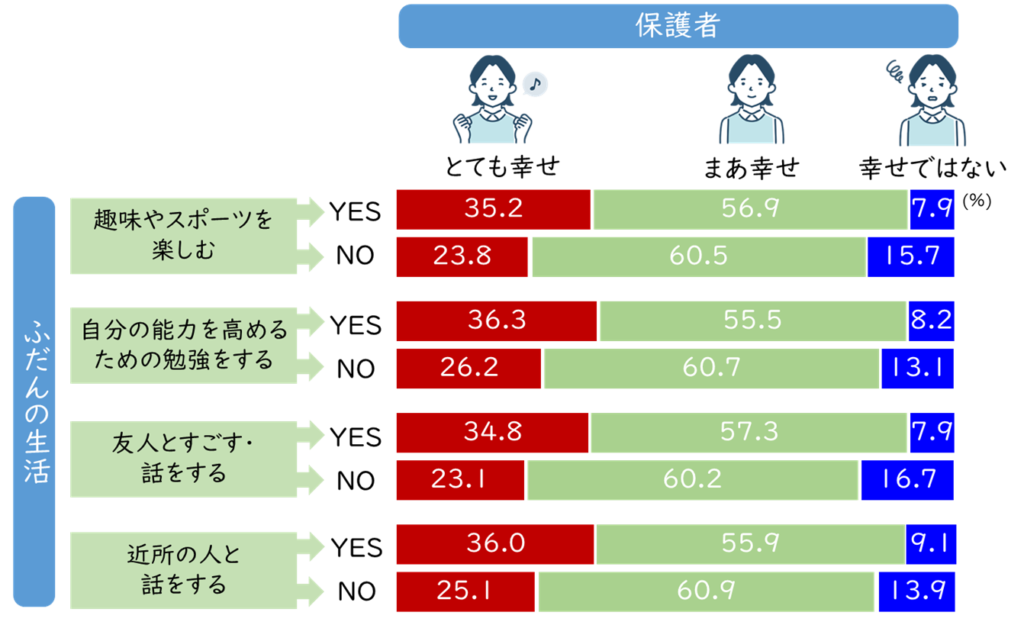

保護者自身の幸せのためにふだんの生活の充実が必要

子どもに幸せでいてもらうためには、親自身が幸せでいることが重要と分かったが、では、どんな生活を送ると幸せを実感しやすいのだろうか?

ふだんの生活の中で「趣味やスポーツを楽しむ」「自分の能力を高めるための勉強をする」「友人とすごす・話をする」「近所の人と話をする」といった機会のある人・ない人別に幸せ実感を尋ねると、それらの機会のある人のほうが断然幸せ実感が高かった。

子どもの幸せを願わない親はいない。その、子どもの幸せ実感には親の幸せ実感も大きくかかわりがある。であれば、ふだんの生活の中で「趣味やスポーツを楽しむ」「自分の能力を高めるための勉強をする」「友人とすごす・話をする」「近所の人と話をする」といった機会を増やし、親自身が幸せでいることが重要なようだ。

(取材・文/大友康子)